Weapons – Die Stunde des Verschwindens: Zach Creggers Meisterwerk aus Angst, Rätsel und menschlicher Zerbrechlichkeit

Es ist selten, dass ein Film ins Kino kommt und man sofort das Gefühl hat, einer neuen Horrorklassiker-Geburt beizuwohnen. Zach Creggers Weapons – Die Stunde des Verschwindens, veröffentlicht von Warner Bros. und New Line Cinema, ist genau ein solcher Film. Er beweist nicht nur, dass Cregger nach Barbarian weit mehr als ein One-Hit-Wonder ist – er stellt ihn endgültig in die Reihe der großen Genreregisseure unserer Zeit, neben Jordan Peele, Ari Aster und Robert Eggers.

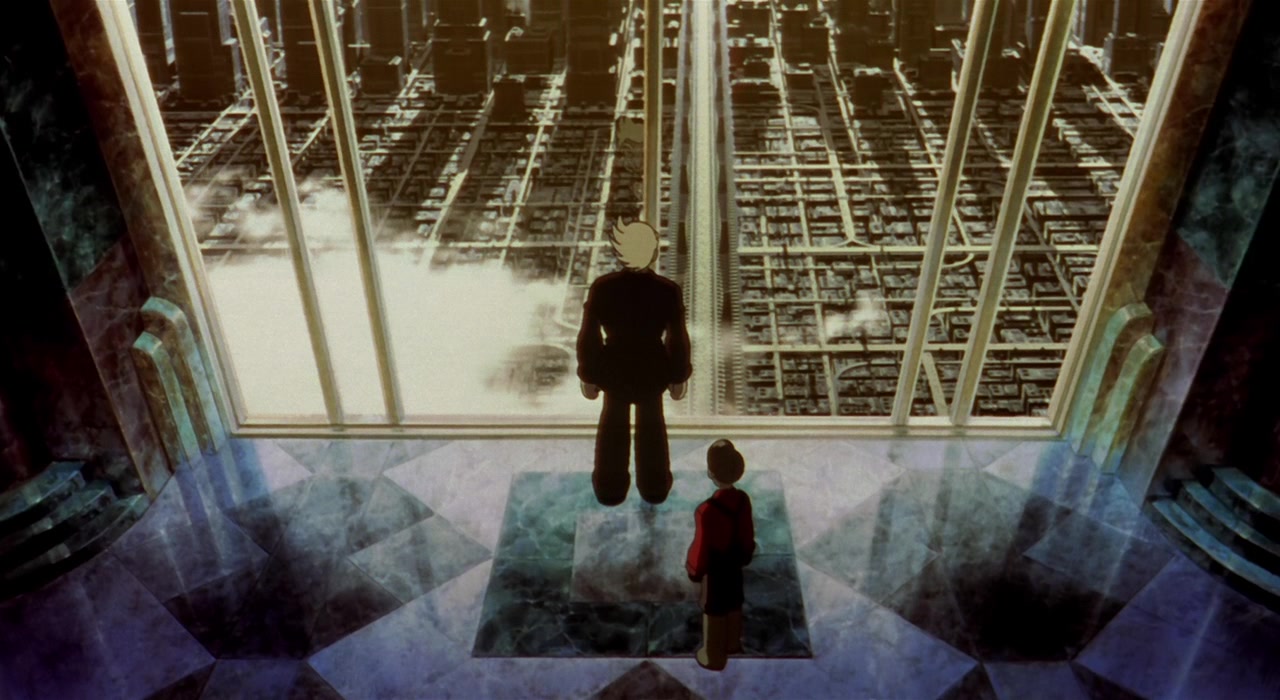

Creggers zweiter Horrorfilm beginnt mit einem Bild, so verstörend wie ikonisch: Punkt 2:17 Uhr verlassen siebzehn Kinder im verschlafenen Maybrook, Pennsylvania, ihre Betten und verschwinden in der Nacht. Über Ringkameras sieht man sie, barfuß, die Arme wie kleine Flugzeuge ausgestreckt, durch die Straßen laufen – untermalt von George Harrisons gespenstischem „Beware of Darkness“.

Aus diesem Albtraum entspinnt Cregger ein Puzzle aus multiplen Perspektiven, ein Mosaik aus Mystery-Thriller, psychologischem Drama und Volksmärchen. Doch das wahre Meisterstück liegt darin, dass Weapons – Die Stunde des Verschwindens nicht nur Angst erzeugt, sondern ein Spiegel ist – für Trauer, Paranoia, Schuldzuweisungen und das verzweifelte Bedürfnis nach Sinn, wenn das Unbegreifliche geschieht.

Eine Handlung, die nie stillsteht

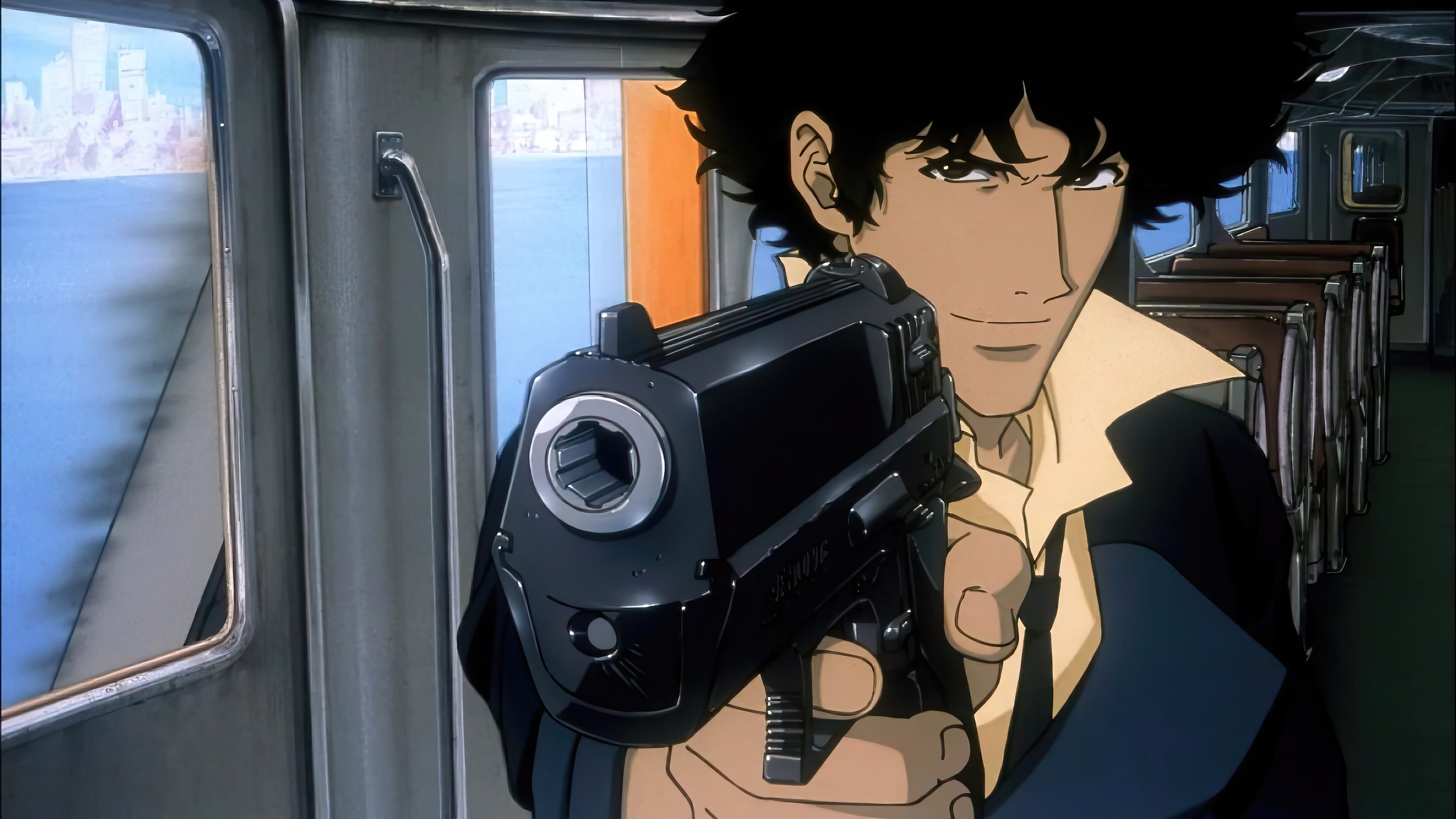

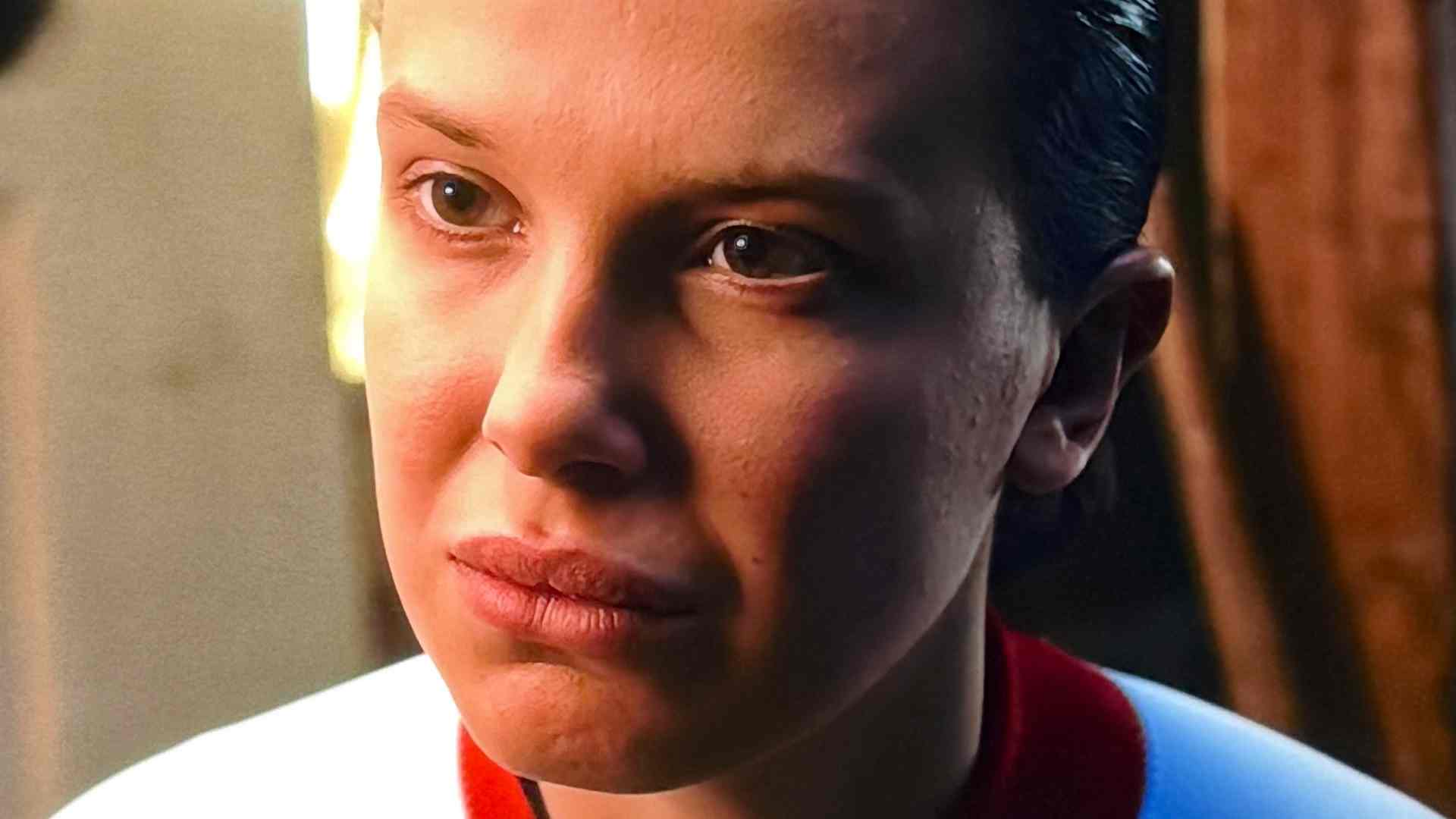

Die Geschichte entfaltet sich in ineinandergreifenden Kapiteln, jedes erzählt aus einer anderen Sicht. Im Zentrum steht Justine Gandy (Julia Garner, hier in einer Karrierebestleistung), eine Grundschullehrerin, deren Klasse wie ausgelöscht wurde. Schnell wendet sich die Stadt gegen sie: „Hexe“ steht in roten Lettern auf ihrem Auto, sie wird zur öffentlichen Feindin. Garner spielt Justine nicht als makellose Märtyrerin, sondern als gebrochene, widersprüchliche Frau – sie greift zur Wodkaflasche, hat eine Affäre mit dem verheirateten Polizisten Paul (Alden Ehrenreich). Doch ihre Verletzlichkeit macht sie umso menschlicher, umso nahbarer.

Weitere Stimmen übernehmen: Archer (Josh Brolin), ein Vater, dessen Trauer in Wut überkocht; Paul, der Polizist im moralischen Zwiespalt; James (Austin Abrams), der Junkie des Ortes, der dem Chaos eine ungeschönte Perspektive gibt; Marcus (Benedict Wong), der erschöpfte Schulleiter; und schließlich Alex Lilly (Cary Christopher), der eine Schüler, der nicht verschwand. Jedes Kapitel ist wie ein Prisma, das den zentralen Albtraum aus einem neuen Winkel beleuchtet.

Die Struktur erinnert an Jackie Brown oder an Paul Thomas Andersons Magnolia. Doch während Anderson kosmische Zufälle verwebte, verknüpft Cregger Misstrauen, Angst und Gemeinschaftszerfall zu einem Netz, das keine klaren Antworten bereithält – nur schmerzhafte Offenbarungen.

Figuren als Spiegel der Abgründe

Dass Weapons – Die Stunde des Verschwindens so tief trifft, liegt an seinen Figuren. Julia Garners Justine ist keine reine Heldin, sondern ein Spiegel der Jahrhunderte alten Tradition, Frauen in Zeiten der Angst zu Sündenböcken zu machen. Josh Brolin spielt Archer als jenen zornigen Vater, den wir alle schon mal irgendwo gesehen haben, getrieben von Schmerz und Verschwörungsglauben. Alden Ehrenreichs Paul schwankt zwischen Pflicht, Leidenschaft und Selbstzerstörung. Austin Abrams liefert als James, der Verzweifelte am Rand der Gesellschaft, eine der eindringlichsten Darstellungen des Films. Und dann ist da Cary Christopher als Alex, der stille Überlebende. Sein Schweigen ist wie ein Loch im Film – ein Raum, den das Publikum mit eigenen Ängsten füllt.

Auch die Nebenrollen sind bis ins Detail stark besetzt: Amy Madigan als Alex’ unheimliche Tante, Benedict Wong als moralisch zerrissener Schulleiter. Jeder von ihnen wirkt wie ein Splitter einer Gemeinschaft, die sich selbst zerfleischt.

Bilder und Klänge, die verfolgen

Visuell ist der Film eine Lehrstunde in Atmosphäre. Kameramann Larkin Seiple (Everything Everywhere All at Once) taucht Maybrook in kalte Grautöne, harte Neonlichter und bedrohliche Schatten. Lange, fließende Einstellungen folgen den Figuren wie unsichtbare Geister, manchmal klebt die Kamera an Türen oder Objekten, sodass die Realität selbst wie besessen wirkt.

Der Soundtrack von Ryan und Hays Holladay, gemeinsam mit Cregger komponiert, ist ebenso minimalistisch wie unvergesslich. Oft herrscht fast völlige Stille – nur um in den entscheidenden Momenten wie eine klaustrophobische Welle über das Publikum zu brechen. Der Einsatz von „Beware of Darkness“ im Prolog ist schlicht genial: die Unschuld der Kindheit trifft auf den drohenden Abgrund.

Themen, die wie Gespenster bleiben

An der Oberfläche geht es um verschwundene Kinder. Doch darunter liegt eine Auseinandersetzung mit kollektiver Traumatisierung, moderner Paranoia und der Suche nach Schuldigen. Der Film spiegelt Ängste unserer Zeit: Schulmassaker, Verschwörungstheorien, die Wut in Versammlungen. Archer etwa halluziniert eine schwebende AK-47 mit der Zahl 217 – ein Bild, das Amerikas Waffenwahnsinn in ein surreales Symbol verwandelt.

Die Szenen in den Town-Halls, in denen Eltern Justine anbrüllen, wirken wie eine Horrorversion jener hitzigen Debatten, die wir in den Nachrichten sehen. Cregger erklärt nie zu viel, er zwingt uns, in der Schwebe zu bleiben. Ist der Horror übernatürlich oder menschlich? Symbol oder Realität? Beides – und keines.

Ein Regisseur auf dem Weg nach oben

Mit Weapons – Die Stunde des Verschwindens beweist Zach Cregger endgültig, dass er nicht nur ein Horror-Regisseur ist, sondern ein echter Auteur. Seine Kontrolle über Tonalität erinnert an Hitchcock, seine Lust an Grenzüberschreitungen an Jordan Peele. Und doch ist sein Stil einzigartig: kompromisslos, verspielt, furchteinflößend. Wenn Barbarian eine clevere Visitenkarte war, dann ist Weapons das Manifest: größer, tiefer, ambitionierter – und bleibend.

Fazit

Weapons – Die Stunde des Verschwindens ist nicht nur der gruseligste Film des Jahres, er ist einer der besten Filme 2025 überhaupt. Wunderschön, verstörend, radikal originell – ein Werk, das dich nicht loslässt, wenn du den Kinosaal verlässt.

Er ist Labyrinth und Spiegel zugleich: jeder Gang führt tiefer in die Angst, und doch willst du immer weitergehen. Sieh ihn dir unbedingt im Kino an – im Dunkeln, umgeben von Fremden, deren Herzschläge irgendwann mit deinem im selben Rhythmus pochen. Genau dafür wurde Kino gemacht.

★★★★★

📽️ Hinweis zu meinen Reviews: Ich schaue alle Filme in meinem eigenen Heimkino – mit Marantz Cinema 70s Receiver mit Dolby Atmos Simulation, Jamo 7.1 Surround-Sound, einem JVC DLA-X35 Projektor mit einer 3 Meter großen Leinwand und echten Kinosesseln, die das Home Cinema in einen Saal verwandeln. Jede Kritik entsteht also unter Bedingungen, die so nah wie möglich am echten Kinoerlebnis liegen. Wie ich mein Home Cinema aufgebaut habe und warum es für mich das Herz des Filmgenusses ist, erfährst du hier:

Mein Heimkino-Erlebnis

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio