Warum „Pulp Fiction“ auch 30 Jahre später noch alles wegbügelt

Als Quentin Tarantinos Kult-Krimi vor Jahrzehnten die Leinwand betrat, nahm er die Filmwelt im Sturm, gewann die Goldene Palme in Cannes und machte den ehemaligen Videothekar Tarantino über Nacht zum Regie-Rockstar. Doch auch nach all den Jahren hat dieser fiebrig-innovative Klassiker nichts von seiner Kraft verloren. Im Gegenteil: Pulp Fiction bleibt ein filmisches Adrenalinspritze-Erlebnis, das dein cineastisches Gehirn immer wieder aufs Neue in die Luft jagt – wild, witzig, brutal und brillant verflochten. Willkommen in einer Review, die dich direkt anspricht – als wärst du mit im Diner bei Jules und Vincent – um zu ergründen, warum Pulp Fiction bis heute Maßstäbe setzt.

Plot und non-lineare Narrative: Ein Puzzle, das süchtig macht

Pulp Fiction spielt mit seiner Handlung wie ein DJ mit Vinyl – Tarantino zerhackt die Chronologie und setzt sie neu zusammen zu etwas Aufregendem. Für Tarantino ist das Erzählen oft wichtiger als die eigentliche Geschichte. Anstatt brav von Punkt A nach B zu marschieren, springt der Film in der Zeit, lässt dich Teile des Puzzles erst später sehen und sorgt so für unerwartete Höhepunkte an ungewöhnlichen Stellen. Klingt verrückt? Ist es auch – aber es funktioniert meisterhaft. Tarantinos „odd miracle“ – sein wundersames Kunststück – besteht darin, die konventionelle Plot-Struktur frech auf den Kopf zu stellen und trotzdem einen mitreißenden, überraschend flüssigen Film abzuliefern. Du wirst bei der Hand genommen und durch miteinander verwobene Episoden geführt: Auftragskiller philosophieren, Boxer riskieren alles, Gangster-Gattinnen tanzen sich in Schwierigkeiten – und du fragst dich ständig, wie das alles zusammenpasst.

Tarantino serviert uns verzahnte Erzählstränge, die zunächst unabhängig scheinen, sich dann aber genial überschneiden. Die drei Hauptgeschichten – “Vincent Vega & Marsellus Wallace’s Wife”, “The Gold Watch” und “The Bonnie Situation” – sind wie Kurzgeschichten, die erst gemeinsam ihr volles Potenzial entfalten. Indem Tarantino diese ursprünglich separaten Episoden kreuz und quer montierte, sprengte er Erwartungen: Plötzlich kann sogar der vermeintliche Held mitten im Film sterben , was dir beim ersten Schauen garantiert den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn man die Szenen linear anordnen würde, würde Pulp Fiction chronologisch damit beginnen, wie Jules und Vincent den jungen Drogendealern einen “besuch” abstatten, und enden, nachdem Butch (Bruce Willis) mit seiner Freundin Fabienne auf Zeds Chopper davonfährt. Doch Tarantinos anarchische Struktur schmiedet Haken aus Erwartung und Neugier, die sich alle schließlich befriedigend einlösen. So bleibt die Spannung durchgehend hoch, obwohl (oder gerade weil) du nie weißt, wann der nächste Showdown oder Twist passiert.

Diese nicht-lineare Erzählweise erzeugt ein emotionales Tempo wie eine Achterbahnfahrt. Mal verfallen wir in gechillte Dialoge über Burger und Fußmassagen, dann plötzlich BÄM! – explodiert ultra-gewalttätige Action, nur um wieder in Alltäglichkeiten überzugehen. Die kapitelartige Struktur (Tarantino blendet Zwischentitel ein wie “The Bonnie Situation”), gibt dir gerade genug Orientierung, um dich nicht völlig zu verlieren. Trotzdem erfordert der Film deine Aufmerksamkeit und belohnt dich dafür königlich: Anfangs scheinbar zusammenhanglose Vignetten erweisen sich später als clever verwoben und führen am Ende in einem geschlossenen Kreis zusammen. Es ist, als hätte Tarantino ein pulp magazine der 1930er – voller Crime-Shortstorys – verfilmt und die Seiten durchmischt, bis ein neues Gesamtkunstwerk entstand. Und tatsächlich zollt der Film den billigen Groschenheft-Vorlagen Tribut: Drogen, Gewalt, obszöne Sprache und groteske Situationen – all das gehört zum Genremix, hemmungslos zelebriert und doch so pointiert platziert, dass es nie sinnlos erscheint.

Schurken, die du ins Herz schließt

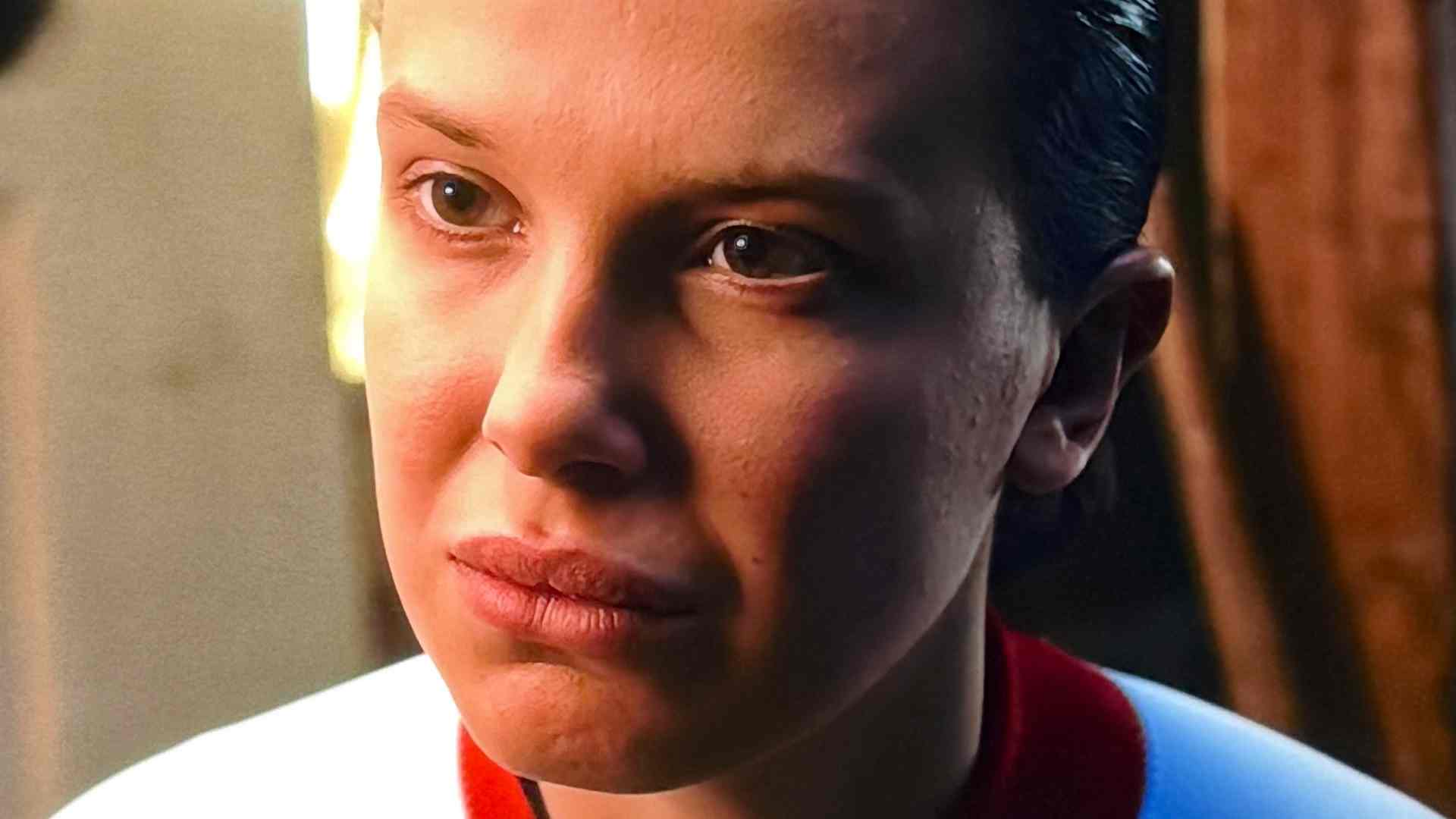

Vincent Vega (John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) bereiten einen "geschäftlichen Termin" vor – in Pulp Fiction werden selbst Killer mit lockerem Dialog und Charaktertiefe gezeichnet. Schon in den ersten Minuten stellt Pulp Fiction klar: Hier zählen die Charaktere mindestens so viel wie die Story. Zwei Auftragskiller im Anzug – Jules Winnfield und Vincent Vega – fahren durch L.A. und plauschen über Royale mit Käse. Ihre Routine-Mission? Egal. Du lauschst fasziniert, weil diese Killer verdammt coole, witzige, banale und philosophische Dinge von sich geben, als wären sie zwei Kumpels im Burgerladen. Jules (Samuel L. Jackson) und Vincent (John Travolta) spielen sich die Bälle mit perfektem Timing und entspannter Leichtigkeit zu. Sie diskutieren die feinen Unterschiede zwischen Europa und Amerika („In Paris kannst du in McDonald’s ein Bier bestellen“), die Bedeutung von Fußmassagen und wundern sich über biblische Wunder – bevor sie gleich einem Gangster den Kopf wegpusten. Diese absurd-genialen Dialoge machen Jules und Vincent sofort zu Kultfiguren. Und obwohl beide eiskalte Killer sind, erkennst du in ihnen fast normale Typen, die sich über alltägliche Dinge austauschen. Diese Menschlichkeit im Monströsen ist zum Schreien komisch und erschreckend zugleich, und Jackson und Travolta liefern hier vielleicht die besten Leistungen ihrer Karriere. Travolta feiert ein fulminantes Comeback als pomadiger, leicht dauerbreit wirkender Vincent – cool und lässig, aber nicht so smart, wie er selbst glaubt. Und Jacksons Jules ist schlicht ikonisch: ein Bibelzitat schmetternder Philosoph mit Jheri-Curl-Frisur, der zwischen Erlöser und Racheengel schwankt.

Auch Mia Wallace (Uma Thurman) brennt sich in dein Hirn ein, obwohl sie eigentlich nur eine Episode füllt. Als Gangster-Gattin mit Filmstar-Attitüde und geheimnisvoller Aura ist Mia unwiderstehlich. Sie hat Ausstrahlung, Witz und eine gefährliche Zerbrechlichkeit – eine Frau, die mit einem einzigen Blick sowohl gelangweilte Distanz als auch spielerische Verführung ausdrücken kann. Tarantino schenkt ihr und Vincent einen der denkwürdigsten Abende der Filmgeschichte: den Ausflug ins fiktive 50s-Restaurant Jack Rabbit Slim’s, inklusive Twist-Wettbewerb. Ihre Unterhaltung beim Essen mäandert von Milchshakes (“$5 Shake!”) bis zu Mias TV-Vergangenheit („Fox Force Five“) – scheinbar belanglos, doch jede Zeile enthüllt etwas über ihre Persönlichkeit. Tarantino gönnt uns den ganzen “Date”-Vorlauf, den viele Gangsterfilme auslassen würden: höflicher Smalltalk, peinliche Pausen, schräger Tanz – bis es in einer Katastrophe gipfelt. Uma Thurman spielt Mia mit hypnotischer Coolness; man versteht, warum Vincent nervös ist, als er mit der Frau seines Chefs ausgeht. Und wenn Mia später eine Linie Heroin für Kokain hält und sich eine Überdosis gönnt, hältst du den Atem an – plötzlich hängt ihr Schicksal (und Vincents Kopf) an einer Adrenalinspritze. Diese berüchtigte “Adrenaline Needle”-Szene ist pure Spannung und pechschwarzer Humor zugleich: Vincent rammt Mia eine überlange Nadel ins Herz, sie schießt wieder ins Leben hoch – und Mias erster Kommentar, völlig high: „That was trippy.“ Tarantino inszeniert den Moment so grotesk, dass du gleichzeitig schockiert bist und lachst. Hier zeigt sich, wie meisterhaft die Charaktere, Schauspieler und Regie zusammenwirken, um aus Horror Komödie zu machen – ein Balanceakt, der nur dank der glaubwürdigen Figuren funktioniert.

Dann haben wir Butch Coolidge, verkörpert von Bruce Willis als stoischer Boxer mit Prinzipien. Butch’ Story könnte aus einem klassischen Film Noir stammen: Der alternde Prizefighter soll für viel Geld einen Kampf verlieren, entscheidet sich aber in letzter Sekunde, lieber zu gewinnen – und tritt damit eine fatale Kettenreaktion los. Willis gibt Butch eine grantige Würde; er ist ein einfacher Kerl, der niemandem traut. Doch Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn er die Klischees nicht auf den Kopf stellte: Der „dumme Boxer“ ist hier cleverer als alle Gangster um ihn herum. Butch trickst Marsellus Wallace aus, und am Ende findet er so etwas wie Erlösung, als er – anstatt nur abzuhauen – umkehrt, um Marsellus vor etwas Schlimmerem als dem Tod zu retten (Stichwort: der Gimp im Keller…). In Butchs brutalem Handlungsstrang bekommen wir auch eine der schrägsten Szenen des Films: Christopher Walken als Captain Koons, der Butch in einem Flashback die goldene Uhr seines Vaters überreicht und dabei die absurdeste Anekdote über die Aufbewahrung dieser Uhr erzählt, die man sich vorstellen kann. Walken delivered diese bizarre Monolog-Szene mit stoischer Ernsthaftigkeit, dass du gleichzeitig lachen und „Igitt“ schreien möchtest – pure Filmgeek-Freude.

Neben den Hauptfiguren glänzt Pulp Fiction mit einem Ensemble verrückter Nebenrollen: Ving Rhames als Gangsterboss Marsellus Wallace strahlt bedrohliche Autorität aus (man denke an das Pflaster im Nacken und die bassige Stimme), wird dann aber selbst Opfer einer unsäglichen Lage und zeigt verletzliche Züge. Harvey Keitel kommt als Mr. Wolf ins Spiel, um Jules und Vincent nach einem kleinen „Autounfall“ (arme Marvin…) aus der Patsche zu helfen – und stiehlt in wenigen Minuten als ultra-coole, hyper-kompetente Cleaner-Legende die Show. Tim Roth und Amanda Plummer eröffnen und beschließen den Film als Pärchen Pumpkin und Honey Bunny, die ein Diner überfallen – ihr nervös-verliebtes “Any of you fucking pricks move…” bleibt hängen. Und nicht zu vergessen Tarantino selbst als Jimmie, der vom eigenen Kaffee bis zum blutigen Handtuch in der Garage alle möglichen Bedenken hat – eine herrlich schräge, if auch schauspielerisch laienhafte Intermezzo-Einlage, die aber zeigt, dass Tarantino sogar sich selbst als Teil seines verrückten Universums einbaut.

Jede Figur – ob groß oder klein – trägt zum Gesamtbild bei und bleibt im Gedächtnis. Die Darsteller agieren ausnahmslos auf Top-Niveau , angeführt von Jacksons zornerfüllter Intensität, Travoltas charismatischer Coolness, Thurmans magnetischer Präsenz und Willis’ knurrigem Understatement. Tarantinos Drehbuch gibt ihnen Dialoge in den Mund, die gleichermaßen profan und poetisch sind, sodass wir diese Gangster fühlen. Sie sind Killer, Boxer, Gangsterbraut – aber sie sind auch Menschen mit Macken, Humor und eigenem Moralkodex. Gerade diese Tiefe macht Pulp Fiction so packend: Du ertappst dich dabei, wie du mit Mördern mitfieberst und sogar auf ihre Rettung hoffst. Wer hätte gedacht, dass “the path of the righteous man” – Jules’ berühmtes, halbfiktives Bibelzitat – dich am Ende emotional berührt? Doch wenn Jules am Schluss im Diner verkündet, er wolle ein besserer Mensch werden und “durch die Welt wandern”, spürst du fast so etwas wie Hoffnung und Erlösung im Angesicht all der Gewalt. Tarantino hat “Charaktere von der dunklen Seite, die nach dem Sinn des Lebens ringen” erschaffen – und damit echte Ikonen der Popkultur.

Pop-Art trifft film noir

Tarantinos visuelle Handschrift ist unübersehbar, aber nie selbstverliebt. Kameramann Andrzej Sekula bannt die subversive Welt von Pulp Fiction in knallige, kontrastreiche Bilder, die dir im Gedächtnis bleiben. Die Cinematografie ist bewusst garish – grell und stilisiert – mit kräftigen Farben, harten Hell-Dunkel-Kontrasten und überstrahlenden Weißtönen. Jede Episode hat ihren eigenen Look: das schäbige Apartment, in dem Jules und Vincent ihren Job erledigen (stickig-grüne Wände, gleißendes Tageslicht), das Retro-Ambiente von Jack Rabbit Slim’s (Neonlichter, Pastellfarben und glänzende Oldtimer-Sitze), oder die karge, angsterfüllte Kellerkammer von Maynard (düster, drückend, mit flackernden Lampen). Trotz dieser visuellen Auffälligkeiten drängt sich der Stil nie selbst in den Vordergrund – Pulp Fiction sieht kühl aus, ohne angestrengt cool sein zu wollen. Sekulas Kameraarbeit ist einfallsreich (Tarantino liebte zum Beispiel den markanten “Trunk Shot” – die Kamera filmt aus dem Kofferraum heraus die Gesichter von Jules und Vincent, wenn sie ihr Arsenal prüfen) und doch unaufdringlich im Dienst der Story.

Ein besonderes Augenmerk verdient das Setdesign, allen voran Jack Rabbit Slim’s – jener fiktive 50er-Jahre-Diner-Tempel, in dem Vincent und Mia ihren legendären Twist hinlegen. Die Location wirkt wie ein Fiebertraum eines Popkultur-Nerds: an den Wänden prangen Poster von Marilyn Monroe und James Dean, die Bedienungen sind verkleidet als Hollywood-Ikonen, man sitzt in aufgeschnittenen Oldtimern und auf der Bühne spielt eine Rockabilly-Band live. “It’s like a wax museum with a pulse,” beschreibt Vincent den Laden treffend. Dieser Schauplatz ist für Tarantino ein Spielplatz, um Mise-en-scène zelebrieren: In langen Einstellungen folgen wir Vincent und Mia durch das Restaurant, überall sind visuelle Anspielungen versteckt (achte auf den Kameraschwenk vorbei an Buddy-Holly-Kellner Steve Buscemi!). Wenn Vincent und Mia dann zum Twist-Wettbewerb antreten, fängt die Kamera ihren gesamten Tanz in ikonischen Bildern ein – Travolta mit geschmeidigem Hüftschwung und Mia barfuß, mit Zigarette in der Hand, die kurzen schwarzen Haare fliegend. Tarantino zitiert hier augenzwinkernd eine berühmte Tanzszene aus Jean-Luc Godards Bande à part (1964), doch er schafft etwas Eigenes, Magisches: Du siehst zwei Gangster in einem Tanzduell – und es ist unwiderstehlich charmant. Diese Sequenz ist stilistisch perfekt getimt, von der Musik bis zur letzten Pose, in der Mia und Vincent wie zwei coole Katzen ihre Finger vor den Augen bewegen. Kein Wunder, dass diese Bilder längst Filmgeschichte sind.

Generell strotzt Pulp Fiction vor visuellen “Wow-Momenten”: Mia Wallace, wie sie in Zeitlupe ins Wohnzimmer tänzelt, während Vincent im Hintergrund heroinsüchtig auf der Couch chillt; die Nahaufnahme von der Adrenalinspritze, die senkrecht nach oben gehalten wird, kurz bevor sie in Mias Brust saust; oder Jules’ Gesicht im Halbdunkel, als er den zitternden „Brett“ befragt und plötzlich mit donnernder Stimme Ezekiel 25:17 deklamiert – gefolgt von Mündungsfeuer und Splatter auf der Rückwand. Tarantino versteht es, ikonische Tableaus zu schaffen, die sich einprägen, aber immer organisch aus der Szene entstehen. Er bringt etwa Mia dazu, in einem stillen Moment ein imaginäres Viereck in die Luft zu malen – eine spielerische Meta-Einlage, in der sogar ein gezeichneter “Square” kurz aufblitzt. Solche Details zeigen Tarantinos verspielte Art: Er kann geekige Elemente einbauen (Comic-artige Schriftzüge, übertriebene Blutfontänen) und trotzdem bleibt der filmische Realismus intakt genug, dass du emotional investiert bleibst.

Nicht zuletzt untermalt Pulp Fiction Gewalt mit Ästhetik. Die Brutalität ist explizit, aber der Präsentation wegen fast künstlerisch überhöht. Wenn Marvin im Auto versehentlich in den Kopf geschossen wird – ein Schockmoment voller Blut und Gehirnspritzer auf der Scheibe – fühlt es sich an wie ein makabrer, pechschwarzer Witz, gerade weil Tarantino den Anblick so ungeschönt liefert und uns dann in der absurden Reinigungsszene mit den Konsequenzen konfrontiert. Gewalt und Komik sind visuell eng verschränkt: Viele Szenen changieren zwischen “Holy Shit!” und Lachen im Halse. Dieses kontrollierte Chaos ist die visuelle Signatur von Tarantino – er geht bis an die Grenze des Over-the-Top und balanciert sicher zurück. Wie ein Kritiker treffend schrieb, wandelt Pulp Fiction bis an den Rand des Chaos, ohne je hinabzustürzen. Jeder Frame sitzt, jeder verrückte Bild-Einfallsreichtum hat Methode. Damit hat Tarantino einen Look kreiert, der so originell ist, dass unzählige Filme seither versuchen, ihn zu kopieren – vergeblich. Kein Nachahmer hat bislang diese Mischung aus Style und Substanz erreicht.

Rock ’n’ Roll für die Ohren

Schon der allererste Ton von Pulp Fiction reißt dich mit: Eine knallige Surf-Gitarren-Line schießt aus den Lautsprechern – Dick Dales „Misirlou“, ein rasend schneller Instrumental-Track, der den Puls sofort nach oben treibt. Tarantino beweist vom Opening Credit an, dass er ein Händchen für needle drops hat. Die Musik in diesem Film ist kein Hintergrund, sie ist integraler Bestandteil der Szenen und Stimmungen. Tarantino hat eine Jukebox an Lieblingssongs zusammengestellt, die so stimmig ist, dass der Soundtrack heute legendär ist. Von Kool & The Gangs funky „Jungle Boogie“ über Al Green’s soulful „Let’s Stay Together“ bis Urge Overkills verträumtem Cover von „Girl, You’ll Be a Woman Soon“ – jeder Song untermalt seinen Moment perfekt und bleibt doch eigenständig in Erinnerung. Surf-Rock spielt eine besondere Rolle: Neben “Misirlou” dröhnt etwa der Track “Comanche” von The Revels während der berüchtigten Gimp-Szene, ein beschwingter 60s-Surf-Song, der den ultradüsteren Moment ironisch konterkariert. Tarantinos Musikauswahl ist damit genauso voller Ironie wie seine Dialoge – Gewalt und Frohsinn prallen bewusst aufeinander. Die sorgfältig kuratierten Lieder definieren Szenen und geben dem Film seinen unnachahmlichen coolen Groove.

Pulp Fiction ist so etwas wie ein modernes American Graffiti: Ein Film, der fast durchgehend von poppigen Songs getragen wird, die das Tempo und die Stimmung steuern. Tatsächlich läuft die Musik oft ununterbrochen im Hintergrund weiter, als wäre das ganze Los Angeles von einem Mixtape beschallt. Die Tracks beeinflussen die Stimmung jeder Szene enorm. Beispiel gefällig? Schau dir die Twist-Competition an: Chuck Berrys “You Never Can Tell” ertönt, ein gutgelaunter Rock ’n’ Roll – ohne diesen Song wäre die Szene nur halb so ikonisch. Oder als Vincent zu den Klängen von Dusty Springfields “Son of a Preacher Man” im Haus von Mia ankommt – die soulige Ruhe vor dem Sturm der bald folgenden Overdose. Tarantino weiß genau, wann er Musik einsetzt und wann er Stille herrschen lässt: Während der Adrenalinspritzen-Szene zum Beispiel hörst du plötzlich keine Musik mehr, nur noch Spannung in Reinform und die panischen Stimmen von Vincent und Lance. Erst nachdem Mia wieder unter den Lebenden weilt, setzt erneut ein Track ein (die Surf-Rhythmen von “Surf Rider” beim Epilog) und entlässt uns mit einem süffisanten Grinsen.

Interessant ist, dass Tarantino die Songs wählt, weil er sie selbst liebt. Seine Filmmusik ist wie eine Playlist seines Lebens, und damit teilt er sein geekiges Popkultur-Wissen mit uns. In Pulp Fiction ist jede Musikentscheidung ein Statement. Wenn Urge Overkill’s „Girl, You’ll Be a Woman Soon“ läuft und Mia dazu alleine in der Wohnung tanzt, wissen wir: Hier bahnt sich was Verhängnisvolles an – der Song ist romantisch, aber da schwingt Vorahnung mit. Tarantino kopiert auch mal dreist aus Vorbildern – etwa das Konzept, alten Surf und Soul mit Gewaltbildern zu kombinieren, was zuvor Scorsese in Mean Streets oder Goodfellas tat – aber er macht es sich so zu eigen, dass es frisch wirkt. Wie eine Retrowelle hat Pulp Fiction mit seinem Soundtrack viele Songs zurück ins Bewusstsein geholt (Dick Dale verdankt dem Film einen späten Popularitätsschub) und unzählige Filmemacher inspiriert, selbst mutiger bei der Musikauswahl zu sein.

Noch ein nerdiges Detail: Tarantino nimmt nicht nur fertige Songs, er baut auch audio-visuelle Gags ein. Zum Beispiel schaltet Vincent im Auto zufällig genau zu dem Radio-DJ, der später über den „Jackrabbit Slim’s“-Twist-Wettbewerb berichtet – ein kleines Augenzwinkern, dass Vincent und Mia den Pokal eigentlich geklaut haben (denn wie wir hören: Gewonnen hätten sie den Contest wohl nicht, also haben sie sich einfach mit der Trophäe verkrümelt). Solche Feinheiten machen Spaß beim wiederholten Hinhören. Insgesamt knistert der Film vor coolen Tunes, die Tarantino einfach reingepackt hat, weil er sie großartig findet – und es ist ansteckend. Du wirst dich dabei erwischen, nach dem Film den Soundtrack rauf und runter zu spielen, den Kopf im Takt nickend, während dir die entsprechenden Szenen wieder vor Augen laufen. So definieren Musik und Bild gemeinsam den einzigartigen Ton von Pulp Fiction – mal tough, mal albern, immer unverwechselbar.

Gewalt, Schicksal und jede Menge Ironie

Unter der Oberfläche aus Stil und Coolness steckt Pulp Fiction voller Themen und Motive, die den Film substanzieller machen, als es auf den ersten Blick scheint. Tarantino spielt mit Gewalt auf eine damals revolutionäre Art: Brutale Akte passieren abrupt, schockierend und oft absurd, sodass man als Zuschauer zwischen Entsetzen und Lachen schwankt. Die Gewalt wird gleichermaßen ernst und als schwarze Komödie dargeboten. Nehmen wir Jules’ und Vincents Durchsuchung bei den jungen Dealern: Es beginnt locker (Jules futtert genüsslich einen Big Kahuna Burger und rezitiert sein Bibelzitat), doch schlagartig erschießt er Brett in einem ohrenbetäubenden Knall – eine Mischung, die gleichermaßen beängstigend wie grotesk-komisch ist, weil Sam Jackson’s Performance so larger-than-life ist. Tarantino nimmt die Härte nicht heraus, aber er fügt dem Geschehen so viel bizarre Gesprächsnormalität hinzu, dass wir uns ertappt fühlen, wenn wir grinsen. Diese Amoralität, mit der Mord und Smalltalk koexistieren, ist gleeful – eine Art freudige Geschmacklosigkeit – die Tarantino bewusst einsetzt, um uns zu kitzeln. Manche warfen ihm damals Verherrlichung von Gewalt vor, doch in Wahrheit führt er die Gewalt vor – als Farce, als Teil seiner schrägen Welt. Die Szene im Keller mit Zed und Maynard ist an Brutalität und Perversion kaum zu überbieten (Vergewaltigung, Folter, Sklaverei) und doch lässt Tarantino auch hier den Dingen letztlich ihren Lauf: Die Bösewichte werden bestraft (“evil is punished”) und es gibt zumindest einen Funken Gerechtigkeit in dieser kaputten Welt. Gewalt hat Konsequenzen – Vincent und Jules müssen blutig sauber machen; Butch trägt lebenslange seelische Narben davon. Trotzdem kannst du dich dem fiesen Humor dieser Szenen kaum entziehen. Tarantino macht daraus “eine Farce aus maßloser Gewalt, Drogen und sado-masochistischer Analpenetration” – in anderen Worten: Er zeigt uns das Abgründige so überzeichnet, dass es schon wieder ironisch gebrochen wird.

Ein weiteres starkes Thema ist Redemption – Erlösung oder Besserung. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet in diesem verqueren Verbrecher-Reigen einer der Hauptpunkte die moralische Erweckung eines Killers sein würde? Jules Winnfield erlebt in Bretts Wohnung seiner Meinung nach ein Wunder (die Kugeln eines versteckten Schützen verfehlen ihn und Vincent aus nächster Nähe). Dies bringt ihn ernsthaft ins Grübeln über sein Leben als „Instrument des Bösen“. Im Finale im Diner legt Jules die Waffe nieder und verschont Pumpkin und Honey Bunny – er vergibt, wo er sonst getötet hätte, und entscheidet sich, aus dem Gangsterleben auszusteigen. Dieser Wendepunkt verleiht Pulp Fiction fast spirituelle Tiefe. Jules ringt mit dem Sinn des Lebens, interpretiert sein eigenes Bibelzitat neu und findet einen Weg zur Läuterung. Tarantino, der alte Schelm, schmuggelt uns hier inmitten all der zynischen Gewalt ein fast hoffnungsvolles Ende ins Haus: Ein Killer hört auf zu killen. Auch Butch erfährt so etwas wie Erlösung – er riskiert sein Leben, um Marsellus vor den sadistischen Peinigern zu retten, obwohl Marsellus ihn zuvor umbringen lassen wollte. In dem Moment, wo Butch zurückgeht und zum Samurai-Schwert greift, überschreitet er sein egoistisches “Rette sich wer kann” und tut moralisch das Richtige. Das führt letztlich dazu, dass Marsellus ihn laufen lässt. Beide Figuren – Jules und Butch – bekommen eine Art zweite Chance. Schicksal spielt hier mit rein: Hätte Butch nicht zufällig in genau dem Laden gehalten, wo Marsellus gerade ist, wäre es anders gekommen. Hätte ein Wunder Jules nicht verschont, wäre er nie ins Diner gekommen, um den Raub zu vereiteln. Tarantino deutet an, dass selbst in seiner verdrehten Welt höhere Mächte am Werk sein könnten. Oder ist es alles Zufall? Der Film lässt es offen, aber er regt dich zum Nachdenken an über Zufall und Fügung. Die berühmte leuchtende Aktentasche ist auch ein Sinnbild dafür: Wir erfahren nie, was drin ist – Gold? Der Inhalt von Marsellus’ Seele? – aber sie wirkt wie ein mythisches Objekt des Schicksals, für das Menschen sterben.

Daneben ist Pulp Fiction voll von popkulturellen Anspielungen und meta-humoristischen Elementen. Tarantino, selbst ein wandelndes Filmlexikon, packt Referenzen en masse rein: von 70er Blaxploitation-Filmen (Jules könnte direkt aus Coffy entsprungen sein) bis hin zu den französischen New-Wave-Klassikern (Bande à part, Le Samouraï ). Die Figuren reden ständig über Popkultur – fast jeder Dialog streift irgendwelche Medien oder Markennamen: Big Mac vs. Royale, Marilyn Monroe, Modesty Blaise Comics, und natürlich Mia Wallace’ Fox Force Five-Pilotfolge (eine Parodie auf 60er-Kung-Fu-Serien). Diese Meta-Ebene macht den Film zu einem Fest für Filmfreaks. Tarantino liebt es, andere Filme zu zitieren , sei es visuell oder im Dialog, und er macht keinen Hehl daraus. Er taucht seinen Film in Popkultur, weil er selbst ein Filmjunkie ist und uns anstecken will. Dabei ist der Tonfall stets ironisch: Ironie durchzieht Pulp Fiction in jeder Faser. Die Gangster reden wie Ottonormalverbraucher, triviale Dinge werden wichtig genommen und wichtige Dinge trivialisiert. Jules philosophiert über den Bibelspruch, den er bisher nur als “cold-blooded thing to say” vor Morden benutzt hat – Ironie pur, dass er hierin nun echte Weisheit sucht. Vincent predigt seinem Kumpel in der Bar, man solle keinen “medizinischen Fachmann” (den Dealer) stören – nur um dann panisch genau diesen aus dem Bett zu klingeln, als Mia im Sterben liegt. Butch’s wertvollster Besitz ist eine kitschige goldene Kinderuhr – aber sie symbolisiert Familienehre, und er tötet für sie. Immer wieder dreht Tarantino Erwartungen ins Ironische: Als Zuschauer lachst du über Dinge, die eigentlich nicht zum Lachen sind, und wirst im nächsten Moment unerwartet ernst gestimmt, wo du es nicht erwartet hättest.

Auch Schicksal und Zufall werden ironisch behandelt. Viele der Ereignisse in Pulp Fiction passieren durch pure Zufälle: Vincent erschießt Marvin nur, weil der Wagen holpert und er gerade die Pistole lässig hält. Butch trifft ausgerechnet an der roten Ampel auf Marsellus – himmelschreiender Zufall (der uns aber die irre Keller-Szene beschert). Es ist, als habe das Drehbuch Spaß daran, seine Figuren wie in einem perversen Spielzeughaus zusammenstoßen zu lassen. Doch Tarantino ist schlau: Diese Zufälle wirken nie billig, weil sie thematisch unterfüttert sind. Fate, Luck oder divine intervention? Jules und Vincent diskutieren genau das nach dem Wunder. Tarantino addressiert den Zufall, sodass wir ihn akzeptieren. Am Ende verlässt Jules die Bühne mit den Worten „God came down and stopped the bullets” – ob du nun glaubst, es war Gott, oder einfach Tarantinos Drehbuchfinger, bleibt dir überlassen. Der Film zwinkert dir jedenfalls zu, während er Schicksal spielt.

Noir, Crime und Gangster tropisch verdreht

Als Pulp Fiction herauskam, war er ein Schlag ins Gesicht aller Genre-Konventionen. Tarantino nimmt das klassische Gangster- und Crime-Genre und schüttelt es kräftig durch, bis etwas Neues entsteht. In gewisser Weise ist der Film ein Film Noir der 90er: Er hat Gangster, Boxer, Femme Fatale (Mia könnte in anderen Händen eine sein), düstere Verbrechen. Aber Tarantino unterminiert all die Tropen mit seinen eigenen Regeln. Er füllt seine Welt zunächst mit Archetypen – dem Auftragskiller, dem Mob-Boss, der Gangsterbraut, dem Boxer, der den Kampf absichtlich verlieren soll – nur um diese anschließend liebevoll zu dekonstrieren. Anders als klassische Noir-Killer haben Jules und Vincent emotionale Tiefe und einen Hang zu Comedy. Die “Moll” Mia entpuppt sich als clever, selbstbestimmt und keineswegs treu-doof – sie ist eine aktive Kraft, die Vincent an der Nase herumführt und ins Verderben schlittern lässt (wenn auch ungewollt). Butch ist der Boxer, der das Spiel nicht mitspielt – hier gewinnt der eigentlich “moralisch fragwürdige” Charakter (er hat Geld vom Boss genommen, aber seinen eigenen Kodex) am Ende. Tarantino benutzt diese Genre-Figuren zunächst, um dich in Sicherheit zu wiegen – Ach, kenne ich: der Boxer, der Gangsterboss – und dann wirft er die Formel aus dem Fenster. Plötzlich benimmt sich der “dumme Fighter” schlauer als gedacht und der “coole Hitman” stirbt wie ein Trottel (Vincent wird bekanntlich von Butch auf dem Klo überrascht – wortwörtlich mit heruntergelassenen Hosen).

Tarantino spielt auch mit dem Heist-Film-Genre: Reservoir Dogs war ein Heist-Movie ohne gezeigten Heist; Pulp Fiction ist ein “Boxer-macht-einen-Deal-und-betrügt”-Film, in dem wir den Boxkampf nie sehen ! Stattdessen folgen wir Butch nach dem Fight – er sitzt entspannt im Taxi und unterhält sich mit einer neugierigen Fahrerin über das Gefühl, jemanden im Ring getötet zu haben. Wieder bricht Tarantino Erwartungen: Statt Action im Ring gibt’s bizarre Reflexion danach (die Fahrerin, gespielt von Angela Jones, ist morbide fasziniert – eine schräge Mini-Szene, die den Film noch reicher macht ). Selbst das Gangsterfilm-typische Motiv “Gangsterboss will Rache” verläuft anders: Marsellus jagt Butch, sie prügeln sich, und gemeinsam geraten sie in etwas, das alle Gangsterfilme toppt – entführt von einem perversen Hinterwäldler-Paar, müssen Jäger und Gejagter plötzlich zusammen ums Überleben kämpfen. Hier bricht Tarantino das Genre total: Aus Feinden werden kurzfristig Verbündete. So etwas hatte man im Crime-Kino zuvor kaum gesehen.

Interessant ist auch, wie Pulp Fiction mit dem Polizisten- oder Verfolger-Aspekt umgeht: In einem herkömmlichen Gangsterfilm würde nach dem Adrenalinschock-Moment (Vincent rettet Mia) wahrscheinlich die Polizei oder zumindest der Boss (Marsellus) Wind von der Sache bekommen – aber hier passiert nichts Der Vorfall bleibt ein isoliertes Desaster, Vincent hat Glück und niemand erfährt offiziell davon. Diese Nicht-Beachtung der üblichen Dramaturgie (kein Polizist taucht je im Film auf, obwohl es Leichenberge gibt!) ist Tarantinos Statement: Das Genre ist ihm untergeordnet, er folgt keiner Standard-Plot-Polizei, sondern nur seinem eigenen Rhythmus. Dadurch fühlt sich Pulp Fiction so frisch an. Selbst wenn du tausend Gangster- und Noir-Filme kennst, überraschen dich die Entwicklungen permanent. Tarantino liefert das Vertraute mit einem Twist – er bereitet dich etwa auf Folter vor (man denkt an die Ohr-Abschneide-Szene aus Reservoir Dogs, die Michael Madsen dort zelebriert), aber in Pulp Fiction kommt alles anders und noch viel abgedrehter. Du erwartest, dass Marsellus Butch eiskalt erledigt, doch stattdessen ist Marsellus derjenige, der dem verkommenen Zed “eine Lektion mit Lötlampe und Rohrzange” androht – eine Linie, die Tarantino übrigens aus dem klassischen 70er-Thriller Charley Varrick geklaut hat , was nur zeigt, wie belesen er im Genre ist.

Zugleich ist Pulp Fiction auch eine Hommage an viele Genres: Es hat Anklänge von Black Comedy (rabenschwarzer Humor en masse), von Western (Butch greift zur “Waffe seiner Wahl” – es hätte auch ein Colt sein können, aber Samurai-Schwert ist cooler), von Horror (Zed’s Keller ist purer Backwoods-Horror à la Texas Chainsaw Massacre, nur mit Fetisch-Maskerade). Tarantino vermischt all das zu einem neuen Cocktail. Kein Wunder, dass Kritiker damals Mühe hatten, den Film in eine Schublade zu stecken. Ist es eine Thriller-Komödie? Ein Neo-Noir-Pastich? Tarantino selbst nannte es einen “Rock’n’Roll Spaghetti Western” – was irgendwie passt. Letztlich hat Pulp Fiction das Crime-Genre neu definiert für die Zukunft , wie Empire Magazine treffend schrieb. Nach diesem Film war klar: Gangstergeschichten konnten fortan alles Mögliche sein – nonlinear, dialoggetrieben, selbstreflexiv, und trotzdem knallhart. Ohne Pulp Fiction gäbe es vermutlich keine Serien wie Breaking Bad (mit ihrem schwarzen Humor und Out-of-Order-Erzählweise) in der Form, keine flippigen Gangsterballaden wie Guy Ritchies Filme oder Trainspotting (das sich bei der Kombination aus Popmusik und Schockmomenten sicher inspirieren ließ). Tarantinos Spiel mit den Genres hat Türen aufgestoßen, durch die viele Filmemacher gegangen sind.

Tarantinos Ensemble und Evolution

Was das Schauspiel angeht, zündet Pulp Fiction ein wahres Feuerwerk. Die Besetzung las sich 1994 teilweise kurios – John Travolta, der in den 80ern abgehalftert war, Uma Thurman, ein relativ neues Gesicht, und Bruce Willis, damals vor allem als Actionheld bekannt. Doch Tarantinos Gespür für Casting erwies sich als goldrichtig: Travolta, Willis und Thurman waren nie besser als hier , und der Film begründete den heutigen Kultstatus von Samuel L. Jackson erst so richtig. Travolta verleiht Vincent Vega einen lethargischen, schnoddrigen Charme – er macht aus ihm keinen Abziehbild-Gangster, sondern einen Typen, der ebenso gut dein schräger Nachbar sein könnte (wenn der Nachbar halt nebenbei Leute umlegt). Mit trockenem Humor (“I shot Marvin in the face.”) und überraschender Verletzlichkeit in manchen Momenten (die Tanzszene, wo er sich endlich mal locker macht) erinnert er uns, warum Travolta einst ein Star war. Uma Thurman wiederum verkörpert Mia Wallace mit solcher Aura, dass sie zur Poster-Ikone wurde – rauchend, mit kühlem Blick und rotem Lippenstift. Thurman gibt Mia eine latente Traurigkeit unter dem partyfreudigen Äußeren, was ihre OD-Sequenz umso drastischer wirken lässt. Die Chemie zwischen ihr und Travolta knistert – ein Tanz auf dem Vulkan, den beide perfekt austarieren.

Samuel L. Jacksons Performance als Jules ist jedoch der absolute Showstealer. Jackson spricht Tarantinos geschliffene Dialoge wie ein Prediger auf Speed – jede Zeile ein Vers, jede Betonung sitzt. Vom genialen “Ezekiel 25:17”-Monolog bis zu den augenrollenden Reaktionen auf Vincents Dummheiten verleiht Jackson Jules eine Präsenz, die einschüchternd und witzig zugleich ist. Er konnte hier alle Facetten ausspielen: kaltblütige Gewalt, comic relief, philosophische Tiefe – und schuf damit eine der einprägsamsten Figuren der Filmgeschichte. Bruce Willis nutzt seine stoische Art perfekt für Butch: wortkarg, entschlossen, aber auch verwundbar in den Szenen mit Fabienne (Maria de Medeiros, die ihm als quirlig-naive Freundin einen herrlichen Kontrast bietet). Wenn Butch am Ende wortlos Marsellus zunickt, nachdem sie dem Horror entkommen sind, spricht Willis’ Gesicht Bände – großartige nonverbale Schauspielkunst.

In den Nebenrollen brilliert jeder Darstellerin trotz kurzer Auftritte: Ving Rhames macht aus Marsellus Wallace einen charismatischen Bären von einem Gangsterboss – bedrohlich flüsternd (“I’m gonna get medieval on your ass”) und dann schmerzgeplagt gebrochen, mit nur einem einzigen bitteren Satz (“I’m pretty fucking far from okay.”). Harvey Keitel strahlt als Mr. Wolf eine elegante Professionalität aus; man möchte ihn fast für seine Ruhe inmitten des Chaos umarmen. Tim Roth und Amanda Plummer spielen das nervöse Räuberpärchen so authentisch, dass man am Anfang denkt, man sei im falschen Film gelandet – ihr hysterisches Liebesgeplapper in der Diner-Booth wirkt spontan und real. Und natürlich Christopher Walken mit seinem weirden Charisma: Sein legendärer “Gold Watch”-Monolog ist im Grunde eine Kurzgeschichte im Film, die er mit todernstem Gesicht vorträgt – pure Schauspiel-Magie, die dich gleichzeitig lachen und staunen lässt.

Tarantinos Regie schafft es, all diese Performances zu orchestrieren, dass sie tonlich zusammenpassen. Er ließ den Schauspielern Freiraum für Rhythmus und hat offenbar jeden ermutigt, die Figuren größer als das Leben zu spielen – aber nie cartoonhaft. Man merkt: Hier ist ein Regisseur am Werk, der seine Darsteller liebt. Tarantinos Signatur-Stil – spritzige Dialoge, lange Einstellungen, unkonventionelle Perspektiven – kam bereits in Reservoir Dogs zum Tragen, aber mit Pulp Fiction erreicht er eine neue Stufe. Wo Reservoir Dogs (1992) noch roh, minimalistisch und bühnenhaft war, ist Pulp Fiction opulent, verzweigt und selbstbewusst verspielt. Tarantinos Entwicklung zeigt sich auch darin, dass er hier mehrere Handlungsfäden virtuos jongliert und zwischen Comedy und Thriller so smooth wechselt. Sein Fingerspitzengefühl für Timing ist beeindruckend: Jede Episode hat den genau richtigen Beat. Beispielsweise setzt er nach der Adrenalin-Odyssee um Mia bewusst eine ruhigere Sequenz (Butch und Fabienne im Motel), um uns und den Film atmen zu lassen, bevor es zum nächsten großen Knall kommt. Diese Dramaturgie beweist Tarantinos gewachsenes Können als Regisseur.

Man erkennt in Pulp Fiction auch deutlich Tarantinos filmische Einflüsse, die er zu etwas Eigenem vermengt. Er zollt dem film noir Tribut, aber injiziert ihm eine Realitätsdosis, die gleichermaßen erfrischend wie komisch ist. In Reservoir Dogs verzichtete er auf die zentrale Heist-Szene; in Pulp Fiction verzichtet er auf den Boxkampf – Tarantino liebt es, mit Publikumserwartungen zu spielen und Filmhistorie zu kommentieren. Er verbeugt sich vor dem europäischen Kino – die Hommage an Jean-Pierre Melvilles melancholischen Killer aus Le Samouraï (1967) steckt in Vincents stoischem Alltag und der Coolness, die die Killer ausstrahlen. Gleichzeitig sprüht sein Film vor amerikanischer Pop-Energie. Es ist kein Widerspruch: Tarantino verbindet das Intelligente, Selbstreflexive des Autorenkinos mit der “molotov cocktail”-Attitüde eines B-Movie-Rebellen. Und er schafft es, all diese Töne zu vereinen, ohne dass der Film auseinanderfällt. Das zeugt von einer Regie auf Höhe ihrer Kunst.

Natürlich kann man Tarantino auch Ego vorwerfen – sein eigener Auftritt als F-Wort-schleudernder Jimmie ist Geschmackssache, und manche finden seine verliebten Dialoge zu überbordend. Aber gerade diese unverwechselbare Stimme macht ihn aus. Pulp Fiction ist hundertprozentig Tarantino und niemand sonst. Er hat hier einen Film gedreht, der “so perfekt geschmiedet ist, dass man ihm die kleineren Sünden (wie Tarantinos Cameo-Schauspielerei) sofort verzeiht”. Es sind eben drei großartige Filme zum Preis von einem – und die blutleeren Abklatsche, die danach kamen, haben seine Größe nur noch unterstrichen.

Warum Pulp Fiction Filmgeschichte schrieb

Pulp Fiction hat die Popkultur nachhaltig beeinflusst wie kaum ein anderer Film der 90er. Schon kurz nach dem Release war klar, dass hier ein Game-Changer gelandet ist. Der Film gewann 1994 in Cannes die Palme d’Or (etwas, das kein amerikanischer Independent-Film seit Ewigkeiten geschafft hatte) und wurde ein unerwarteter Kassenschlager, der über 100 Millionen Dollar einspielte – ungewöhnlich für einen nicht-studiofinanzierten, dialoglastigen, ultrabrutalen Episodenfilm. Tarantino katapultierte sich damit endgültig in die erste Riege der Regisseure. Hollywood sah plötzlich, dass Publikum reif für solch unkonventionelles Erzählen ist. Unzählige Filmemacher der nächsten Generation nennen Pulp Fiction als Inspiration. Es heißt oft, Tarantino habe mit diesem Film eine ganze Generation wieder verliebt in das Filmemachen gemacht – ähnlich wie die Nouvelle Vague in den 60ern das Kino aufgefrischt hat. Tatsächlich spürt man bis heute Tarantinos Einfluss: Ohne Pulp Fiction keine clever-verschachtelten Erzählungen wie 21 Grams oder Memento, keine Gangsterkomödien wie Snatch oder Pineapple Express, die versuchen, Coolness und Crime zu vermählen. Tarantino hat gezeigt, dass schlaue, referenzgesättigte Drehbücher massentauglich sein können – danach erhielten viele Autoren mehr Mut, abseits des Mainstreams zu denken.

Der Kultstatus des Films manifestiert sich in zahllosen Zitaten und Hommagen in anderen Medien. Wer kennt nicht den Satz “Royale with Cheese”? Oder Jules’ donnerndes “Say what again!” – das ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Die Tanzszene wurde in Werbung, Musikvideos und sogar auf der Oscar-Bühne parodiert. Es gab Nachahmer-Filme (teils plump betitelt wie Plump Fiction, einer Spoof-Parodie ) und Songs wie “Scooby Snacks” von den Fun Lovin’ Criminals, die direkt Samples aus Tarantinos Dialogen nutzten. Ganze Bücher wurden über den Bedeutungsinhalt des leuchtenden Koffers geschrieben – es ist eines der großen Kino-Mysterien. Doch Tarantino selbst feixte nur und lieferte nie eine eindeutige Antwort (auch das ein genialer Schachzug, um die Legende zu befeuern).

Pulp Fiction wird heute in einem Atemzug mit den wichtigsten Filmen aller Zeiten genannt. Viele Ranglisten setzen ihn weit nach oben – Empire wählte ihn unter die Top-100 der besten Filme, das American Film Institute listet ihn als Schlüsselfilm, und für viele Fans ist er der beste Tarantino-Film überhaupt. Manche argumentieren, Reservoir Dogs sei roher, Jackie Brown reifer – aber Pulp Fiction hat diese unwiederholbare Mischung aus Frische und Perfektion. Wie Empire schrieb: “More protean than Dogs, more fun than Jackie Brown” – Pulp Fiction ist Tarantinos Werk, das alles richtig macht. Selbst Tarantino hat den enormen Kult seines Zweitwerks nie ganz übertreffen können (obwohl er mit Inglourious Basterds oder Django wieder Riesenerfolge landete). Jackie Brown (1997) war beispielsweise ein fantastischer Film, aber gemächlicher, gesetzter – viele, die nach Pulp eine Wiederholung des Verrücktheits-Feuerwerks wollten, waren enttäuscht. So bleibt Pulp Fiction bis heute Tarantinos Aushängeschild, sein Signature-Movie.

Kulturell markierte der Film die endgültige Etablierung des 90s Independent Cinema im Mainstream. Die 90er erlebten dank Filmen wie Sex, Lies, and Videotape, Clerks und Tarantinos Werken eine Indie-Renaissance – aber Pulp Fiction sprengte die Decke. Er zeigte großen Studios, dass man auch mit schrägen Erzählformen Kasse machen kann. Nach Tarantino bekamen viele Indie-Regisseure plötzlich Studioaufträge (man denke an das “Sundance Boom”, den der Film mit ausgelöst hat). Tarantino selbst wurde zu einer Pop-Ikone: Plötzlich trug jeder zweite Student coole Zitate auf dem T-Shirt, und selbst die Simpsons parodierten ihn. Sein Dialogstil – clever, popkulturell, geschwätzig – prägte unzählige Drehbücher im Anschluss. Man denke an Filme wie Go, Two Days in the Valley, Lock, Stock and Two Smoking Barrels – alle sichtlich von Pulp Fiction beeinflusst, sei es durch multiple Handlungsstränge, Gangster-Slapstick oder coole Soundtracks.

Nicht zuletzt hat Pulp Fiction die Karrieren seiner Stars beflügelt: Travolta war wieder auf der Landkarte (Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller), Uma Thurman wurde zum It-Girl Hollywoods und arbeitete später erneut mit Tarantino (Kill Bill), und Samuel L. Jackson wurde zu dem Synonym für coole Badass-Rollen (auch er Oscar-nominiert und fortan ein A-Lister). Bruce Willis bewies, dass er mehr kann als nur Action und festigte seinen Ruf. Ganz zu schweigen davon, dass der Film Harvey Keitels Kultstatus weiter zementierte und Nebendarstellern wie Tim Roth, Ving Rhames oder Steve Buscemi noch mehr Aufmerksamkeit brachte.

Was macht Pulp Fiction aber heute noch so besonders? Warum “bläst er uns immer noch den Kopf weg”? Ein Grund ist sicherlich, dass der Film zeitlos wirkt. Trotz aller 90er-Referenzen hat er etwas Ungebundenes: Tarantino mischte Alt und Neu so geschickt, dass der Film nicht wirklich altert. Kein Smartphone weit und breit – die Leute reden miteinander, face to face, was heute fast nostalgisch rüberkommt. Zudem bleibt die Mischung aus hoher Kunst und Trash-Elementen unwiderstehlich. Das Skript gewann den Oscar – und das völlig verdient. Tarantino und Co-Autor Roger Avary haben ein Monster von Drehbuch erschaffen, das zeigt, was für literarische Qualität ein Crime-Film haben kann (es wird an Unis analysiert, kein Witz). Doch gleichzeitig suhlt sich der Film lustvoll in “trashy excesses of a bygone era” – man merkt ihm die Liebe zu angeblich niederen Genres an, sei es B-Gangsterfilmen, Exploitation-Horror oder Pulp-Heftchen. Gerade dieser Brückenschlag zwischen Hoch- und Subkultur macht Pulp Fiction immer noch frisch. Tarantino hat bewiesen, dass man die Grenze zwischen Art-House und Grindhouse pulverisieren kann – und das ist auch 30 Jahre später noch inspirierend.

Ein Meilenstein, der ewig weiter tanzt

Am Ende fragst du dich vielleicht: Warum haut mich Pulp Fiction auch beim x-ten Mal noch um? Die Antwort ist ein Kaleidoskop: Es ist die entfesselte Erzählfreude, die dich als Zuschauer direkt anspricht und dir etwas zutraut. Es sind die unvergesslichen Figuren – Jules, Vincent, Mia, Butch & Co. –, die in all ihrem verrückten Tun seltsam menschlich sind. Es ist die audiovisuelle Wucht, mit der Tarantino Szenen inszeniert, als würde er uns einen Adrenalinstoß versetzen, untermalt von surfenden Gitarrenriffs. Es sind die Dialoge, die zitierfähig sind bis ins Unendliche, während sie gleichzeitig die Story vorantreiben und Charaktere beleuchten. Pulp Fiction ist ironisch, grotesk, spannend, überraschend tiefgründig und teuflisch unterhaltsam – ein Paradoxon aus Chaos und perfekter Kontrolle.

Der Film hat nicht nur das Krimi-Genre neu definiert, er hat eine ganze Welle von Filmemachern beeinflusst und bewiesen, dass unabhängiges Kino Mainstream-fähig sein kann. Tarantino führte uns vor, dass man mit Kreativität und Kenntnis der Filmgeschichte selbst abgegriffenen Genres etwas vollkommen Neues abgewinnen kann. Heute, rund 30 Jahre später, hat Pulp Fiction nichts von seinem Biss verloren. Er bleibt unübertroffen in Coolness und Cleverness, wurde zigfach imitiert, aber nie erreicht. Dieser Film ist ein Geschenk an alle Filmverrückten – voll mit Easter Eggs und Querverweisen – und gleichzeitig ein verdammt guter Film für jeden, der einfach staunen und Spaß haben will. Wenn Jules am Ende sagt “I’m trying real hard to be the shepherd”, dann hat Tarantino uns da längst als Herde eingefangen und durch sein wildes filmisches Gelände geführt.

Warum Pulp Fiction immer noch dein Gehirn wegpustet? Weil er eine mutige, brillante, hemmungslos unterhaltende Tour de Force ist, die sich auch nach Jahrzehnten frisch anfühlt und stets Neues entdecken lässt. Er ist der Koffer voller funkelnden Goldes, dessen Inhalt wir nicht benennen können – aber wir spüren seinen Wert in jedem Frame. Pulp Fiction ist Kult gewordene Kinomagie, ein Film, der wie ein guter $5-Milkshake nie an Geschmack verliert. In diesem Sinne: Bring out the Gimp? Nein – bring out the Oscar, die Zitate, die Tanzschuhe! Pulp Fiction ist und bleibt ein Meisterwerk, das uns zeigt, wie aufregend Kino sein kann, gestern, heute und auch noch in vielen Jahren. Oder um es mit Jules zu sagen: “This is some gourmet shit!” – und das Rezept hat bis heute keiner toppen können.

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio