One Battle After Another – Paul Thomas Andersons wildes, wundes Epos über Widerstand und Rückschritt

In One Battle After Another kehrt Paul Thomas Anderson zurück wie ein Dirigent, der es drauf anlegt, ein völlig überdrehtes Chaos-Orchester zu bändigen – oder mindestens spektakulär scheitern zu lassen. Der Film ist gleichzeitig Actionfilm, politisch-böse Satire und familiäres Melodram, 162 Minuten lang, prall überladen mit Themen wie Revolution, weißer Vorherrschaft, kaputter Männlichkeit und generationalen Wunden, die einfach nicht verheilen wollen. Getragen von Leonardo DiCaprio, elektrisiert von Teyana Taylor und – manchmal schon grotesk – heimgesucht von Sean Penn, wirkt Andersons Pynchon-Adaption (Vineland ist die Vorlage) übervoll, unaufgeräumt und tonal völlig zerfasert. Und trotzdem blitzen immer wieder Momente auf, in denen der Film brutal gut ist.

Ein Fiebertraum von Handlung – zusammengehalten von Paranoia und VistaVision

Anderson „verfilmt“ Vineland nicht, er prügelt sich eher mit dem Roman. Eine strenge Plot-Kurve? Weg. An deren Stelle: ein dystopisch wirkendes „ewiges Jetzt“. Der Film startet mit einem Internierungslager, das ziemlich deutlich an ICE erinnert, in dem Migrant*innen festgehalten werden – bis eine multirassische Widerstandszelle namens French 75 den Laden übernimmt. Mit dabei: Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) und Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), Liebende und Freiheitskämpfer, deren Mission gleichzeitig aufrichtig und ein bisschen wie politisches Theater wirkt.

Darauf folgt ein 17 Jahre umfassender Bogen: Verrat, ein Kind, ein Leben im Untergrund und schließlich eine Menschenjagd, die sich anfühlt, als hätte jemand Taken durch die Medien-Paranoia von Network gejagt. DiCaprios Bob ist ein halb verkohlter Ex-Radikalinski, der sich mit seiner Teenager-Tochter Willa (Chase Infiniti) versteckt, während ihm Colonel Steven Lockjaw (ein schäumender Sean Penn) hinterherhetzt – körperliche Bedrohung und personifizierte Fäulnis des US-Militarismus in einer Figur.

Die Struktur zappelt wie ein nervöser Daumen auf der Fernbedienung: Tonlagen, Zeiten, Perspektiven wechseln, als säße jemand im Bunker und zappt durch Kanäle, um nicht durchzudrehen.

So unkontrolliert erzählerisch war Anderson zuletzt in Inherent Vice, nur fühlen sich die Einsätze hier dringlicher an – und zugleich weniger im Griff.

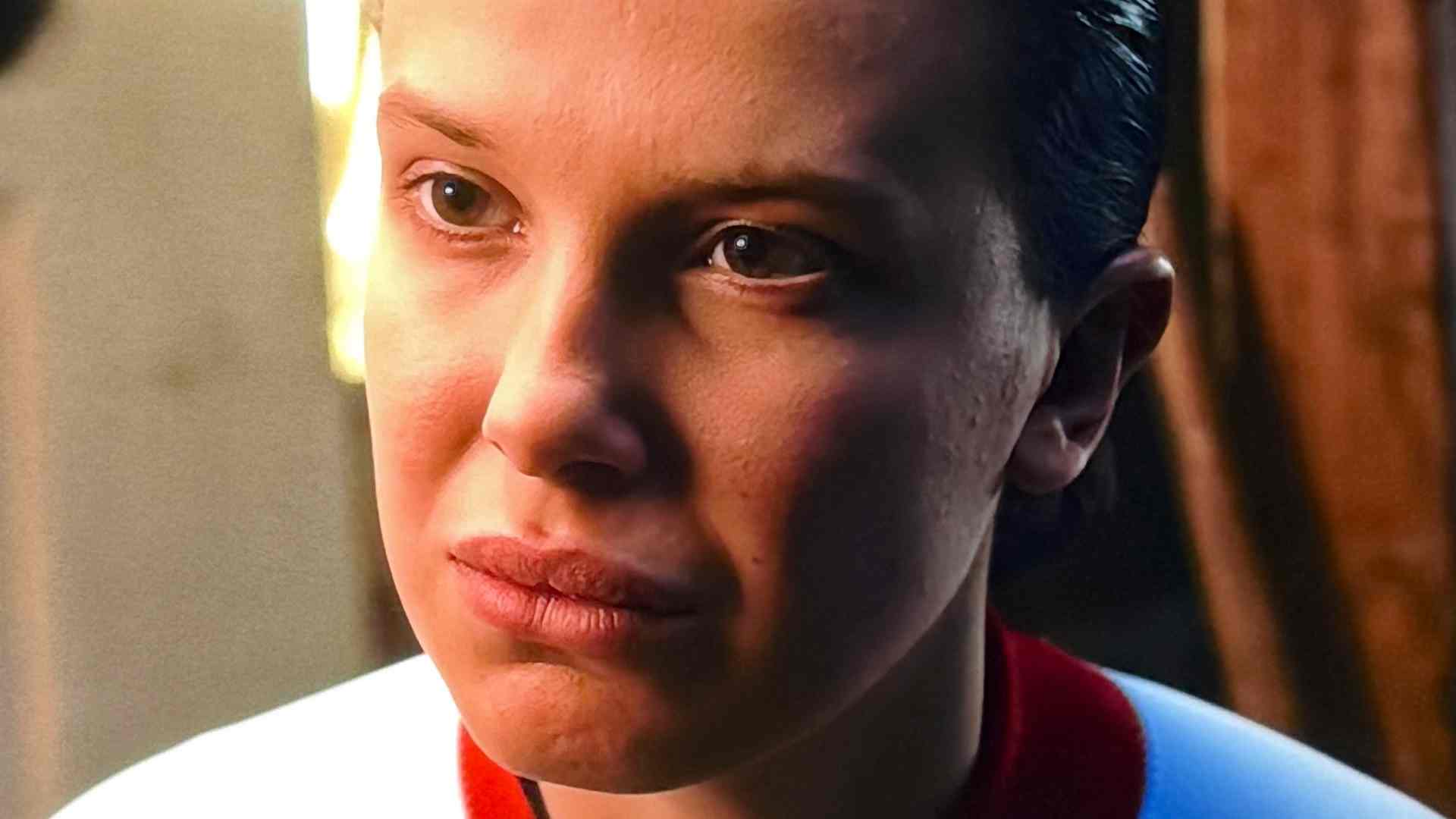

DiCaprio verwittert, Taylor überstrahlt

Leonardo DiCaprio war schon immer stark darin, Männer am Rande des mentalen Zusammenbruchs zu spielen. Als Bob stürzt er sich voll in diese Figur hinein – ein Mann, der eher Überrest als Revolutionär ist. Manchmal ist seine Performance nervig, vor allem in Szenen, in denen Bob Codewörter vergisst oder durch taktische Pläne stolpert wie eine schlecht geführte Marionette. Aber genau darin liegt der Reiz: DiCaprio hält dem alternden weißen Linken einen gesprungenen Spiegel hin – viel Feuer im Vortrag, aber die Gebrauchsanweisung längst verlegt. Er ist ein wandelnder Kommentar auf den „Ally“, der seine eigene Geschichte nicht mehr kapiert.

Teyana Taylor hingegen wirkt, als glaube sie immer noch an die Möglichkeit einer Revolution – selbst wenn sie ihre Sexualität als Waffe einsetzen muss oder Entscheidungen trifft, die niemand unbeschadet trifft. Ihre Perfidia ist ein herrlicher Widerspruch: fürsorglich, militant, magnetisch. Man kann kaum wegschauen. Umso frustrierender, dass der Film sie im zweiten Teil spürbar an den Rand drängt. Eine kreative Entscheidung, die irgendwie an Andersons blinden Fleck für weibliche emotionale Zentren seit Magnolia erinnert.

Chase Infiniti liefert in ihrer ersten großen Rolle als Willa eine unerwartet feine Zeichnung einer Figur, die zwischen Gespenstern vergangener Ideale und dem Wunsch nach eigener Identität festhängt. Der Film deutet ihre Queerness und die Ernüchterung ihrer Generation an, wagt aber nie den ganz großen Sprung in ihre Perspektive. Schade, da wäre mehr gegangen.

Sean Penn als Colonel Lockjaw: überzogen oder bitterböse?

Reden wir über Lockjaw. Penn spielt ihn mit zurückgegelten Haaren, schleppender Stimme und einem Habitus, der irgendwo zwischen ernst gemeinter Bedrohung und Karikatur eines generischen US-Generals pendelt. Soll man ihn ernst nehmen? Oder lacht man über ihn – bis einem das Lachen im Hals stecken bleibt?

Seine Ausstrahlung wirkt wie eine seltsame Mischung aus Verschwörungs-Onkel und Präsidentschafts-Gespenst, und eine Szene, in der er quasi „wiederaufersteht“, könnte ohne weiteres aus einem Resident Evil-Game stammen. Für manche dürfte das endgültig die Grenze des Glaubhaften sprengen. Trotzdem steckt in dieser Figur etwas sehr Wahres: Systemische Gewalt erscheint bei Anderson nicht als geniales Mastermind, sondern als peinlich, selbstgerecht, aber unzerstörbar zäh – gerade darin liegt der Horror.

Krach, Klang und trotzdem Sinn

Der heimliche Held des Films ist Jonny Greenwood. Sein Score klebt wie unsichtbares Klebeband an Szenen, die sonst komplett in die Farce abkippen würden. Vom klinischen Unbehagen der Eröffnungssequenz bis zum chaotisch-traurigen Finale unterlegt Greenwood die Bilder mit einer Spannung, die den Film zusammenhält, wenn die Story schon halb auseinandergefallen ist.

Optisch ist One Battle After Another ein Brett. Michael Bauman dreht in VistaVision und verwandelt Kaliforniens Hügel in Kriegszonen. Licht und Schatten werden zu ideologischen Schützengräben. Im letzten Drittel erinnern die rauschenden Kamerafahrten und die räumliche Desorientierung an die Größe von The Thin Red Line, gepaart mit der Nahbarkeit von Children of Men.

Geografie ist bei Anderson nie nur Kulisse. Amerika selbst wird zur Falle: Die Straßen sind verschlungen, die Hänge zu steil, und trotzdem marschieren die Figuren weiter – eine Schlacht nach der anderen, ohne klaren Endpunkt.

Themen: Ein Land, das sich selbst frisst

Der Film versucht so viel auf einmal, dass zwangsläufig einiges auf der Strecke bleibt. Da ist die Kritik an liberaler Selbstdarstellung, an Widerstand, der sich von echter Gemeinschaft abgekoppelt hat. Da ist die Frage, was von „amerikanischer Besonderheit“ übrig bleibt, wenn die Fassade bröckelt.

Der „Christmas Adventurers Club“ – eine Truppe vorstädtischer Väter, die sich in fanatische Reinheits-Fanatiker verwandeln – ist wohl Andersons schärfste Metapher für die Tarnung der neuen Rechten: Faschismus im Holzfällerhemd, gewürzt mit Craft-Beer-Rhetorik.

Gleichzeitig fehlt dem Film an manchen Stellen die Klarheit. Die Frauenfiguren sind stark angelegt, aber zu wenig ausformuliert. Die Bösewichte sind laut, doch wiederholen sich in ihren Posen. Und die zentrale Behauptung am Ende – dass Familie vielleicht das letzte Schutzschild gegen die Maschinerie der Macht darstellt – wirkt gleichzeitig tröstlich und irgendwie zu klein für die Welt, die der Film vorher aufgerissen hat.

Vergleiche: Tarantino trifft Pynchon in einem Post-Magnolia-Nervenzusammenbruch

Wenn man den bitteren Witz von Dr. Strangelove nimmt, ihn mit der Trostlosigkeit von Children of Men vermischt, das Ganze durch die Paranoia von Inherent Vice filtert und ein paar Plotbeats von Logan drüberstreut – dann landet man grob in der Nähe von One Battle After Another. Ein bisschen Taken ist auch drin, allerdings mit einem „Helden“, der sein eigenes Training vergessen hat, und einer Tochter, die längst keine Lust mehr hat, gerettet zu werden.

Eine seltsame Seelenverwandtschaft hat der Film auch mit The Matrix Resurrections: Beide beschäftigen sich damit, was von gescheiterten Revolutionen bleibt, beide stellen Liebe gegen Kontrollsysteme, und beide lassen einen unsicher zurück, ob hier aufrichtig um Rebellion getrauert oder ihre Vermarktung verspottet wird.

Fazit – kein Meisterwerk, aber ein notwendiges Durcheinander

One Battle After Another ist nicht Paul Thomas Andersons bester Film. Und vielleicht nicht einmal sein deutlichster politischer Film – There Will Be Blood beansprucht diesen Platz immer noch ziemlich souverän. Aber es ist vermutlich sein ungebändigster und drängendster. Man spürt, wie der Film unter seiner eigenen Überfrachtung ächzt. Und dann gibt es Momente, in denen er plötzlich alles beiseiteschiebt und mit einer Klarheit brüllt, an die sich US-Kino 2025 selten herantraut.

Anderson feuert auf alles, was ihm einfällt: Satire, Schießereien, radikale Theorie, Trauma, Identität, sexuelle Spannung, Popkultur-Anspielungen, reale und metaphorische Explosionen. Nicht jeder Schuss sitzt. Aber wenn einer trifft, vibriert er noch im Brustkorb nach – wie ein Steely-Dan-Song, der über eine Zerfalls-Montage gelegt ist.

Am Ende ist es ein Film darüber, wie Revolutionen verrosten, wie Männer zu Gespenstern ihrer eigenen Ideale werden und wie Töchter Lasten schultern, die längst hätten abgelegt werden müssen.

Urteil: Anschauen. Sich daran reiben. Sich darüber aufregen. Aber nicht wegsehen. Diese Schlacht ist chaotisch, manchmal frustrierend – aber sie zu führen, fühlt sich seltsam notwendig an.

📽️ Hinweis zu meinen Reviews: Ich schaue alle Filme in meinem eigenen Heimkino – mit Marantz Cinema 70s Receiver mit Dolby Atmos Simulation, Jamo 7.1 Surround-Sound, einem JVC DLA-X35 Projektor mit einer 3 Meter großen Leinwand und echten Kinosesseln, die das Home Cinema in einen Saal verwandeln. Jede Kritik entsteht also unter Bedingungen, die so nah wie möglich am echten Kinoerlebnis liegen. Wie ich mein Home Cinema aufgebaut habe und warum es für mich das Herz des Filmgenusses ist, erfährst du hier:

Mein Heimkino-Erlebnis

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio