Jackie Brown – Warum Tarantinos unterschätzter Film ein echtes Meisterwerk ist

Quentin Tarantinos Jackie Brown aus dem Jahr 1997 wird bis heute oft im Schatten des Kult-Hits Pulp Fiction übersehen. Dabei verdient dieser Film eine Neubetrachtung: Jackie Brown ist nicht nur eine hochspannende Krimi-Heist-Story, sondern auch Tarantinos bislang wohl reifstes und „menschlichstes“ Werk – ein Film voller subtilem Witz, cleverer Erzähldetails und nostalgischem 70er-Jahre-Flair. In dieser Jackie Brown Filmkritik analysiere ich, warum Tarantinos dritte Regiearbeit – eine Elmore Leonard Romanverfilmung – ein echtes Meisterwerk ist. Roger Ebert etwa feierte den Film als Beleg dafür, dass Tarantino mehr ist als ein „Zwei-Hit-Wunder“ und hier „einen neuen Stil“ findet, der den speziellen Zauber von Elmore Leonards Krimiwelt einfängt. Im Folgenden schauen wir genauer auf Handlung und Erzählweise, die brillanten Charaktere und Darstellerleistungen (allen voran Pam Grier als Titelheldin), visuelle Gestaltung, Sounddesign und Musik, Themen und Botschaften, die Genre-Einordnung sowie Tarantinos Regie-Handschrift im Vergleich zu Pulp Fiction und Reservoir Dogs. Am Ende steht meine persönliche Jackie Brown Bewertung – in meinem Fall verdiente 9 von 10 Punkten.

Ausgeklügelte Heist-Story mit Tarantinos Twist

Jackie Brown basiert auf Elmore Leonards Roman Rum Punch und entfaltet eine Geschichte voller doppelter Böden. Die 44-jährige Jackie Brown (Pam Grier) arbeitet als Flugbegleiterin und verdient sich nebenbei etwas dazu, indem sie für den Waffenschmuggler Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) Bargeld von Mexiko nach Los Angeles schmuggelt. Eines Tages wird Jackie am Flughafen vom ATF-Agenten Ray Nicolette (Michael Keaton) und einem LAPD-Ermittler erwischt – mit $50.000 in der Tasche und einer Prise Kokain als zusätzlichem Problem. Plötzlich sitzt sie zwischen allen Stühlen: Die Cops wollen, dass sie Ordell auffliegen lässt, während Ordell überlegt, Jackie lieber aus dem Weg zu räumen, um seine eigene Haut zu retten. Jackie jedoch wäre nicht Jackie, hätte sie nicht einen ebenso verwegenen wie brillanten Plan in der Hinterhand.

Fortan entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Jackie alle Beteiligten – Ordell, die Polizei und sogar ihren gerissenen Kautionsvermittler Max Cherry (Robert Forster) – gegeneinander auszuspielen versucht. Regisseur Tarantino nimmt sich Zeit, diese komplexe Heist-Story geduldig aufzubauen. Er setzt weniger auf atemlose Action als auf Spannung durch Informationsvorsprung und perspektivische Spielereien. Berühmt ist das Finale im Einkaufszentrum: Hier inszeniert Tarantino die Geldübergabe in der Umkleidekabine eines Kaufhauses aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln, die sich erst in ihrer Abfolge zu einem ganzen Bild fügen. Als Zuschauer bekommen wir Jackies scheinbaren Deal mit Ordells Leuten gezeigt, dann dieselbe Szene aus der Sicht von Ordells Komplizen Louis (Robert De Niro) und dessen Freundin Melanie (Bridget Fonda) – und schließlich aus Sicht der observierenden ATF-Agenten. Dieses raffinierte Erzählexperiment, ähnlich einem Puzzle aus drei Teilen, sorgt für enorme Spannung, weil es jedes Mal neue Details enthüllt und uns langsam klar wird, wie geschickt Jackie wirklich vorgeht.

Generell hält Jackie Brown seine Spannung im „Low-Boil“-Modus: Es brodelt die ganze Zeit unterschwellig. Bereits in der Eröffnungssequenz etabliert der Film mit dem Schicksal von Ordells Handlanger Beaumont (Chris Tucker) eine latente Gefahr – Ordell lockt ihn mit dem Versprechen auf „Chicken and Waffles“ in den Kofferraum eines Autos und erschießt ihn kaltblütig kurze Zeit später. Von da an wissen wir: Ordell versteht keinen Spaß, und Jackies Lage ist ernst. Tarantino lässt die Zuschauer*innen lange im Unklaren darüber, wem Jackie gegenüber loyal ist. Zu Beginn scheint sie mit den Cops zu kooperieren, doch gleichzeitig schmiedet sie mit Max Cherry einen eigenen Coup. An einem Punkt hat Jackie drei parallele Abmachungen laufen – mit Ordell, mit Ray Nicolette und mit Max – und es bleibt bis kurz vor Schluss undurchsichtig, wen sie tatsächlich hinters Licht führt. Diese Erzählweise verleiht dem Film eine knisternde Unberechenbarkeit. Wie ein Schachgroßmeister legt Tarantino seine Züge offen auf dem Brett aus und versteckt doch seine wahren Absichten in aller Öffentlichkeit. Wenn dann im Finale alle Fäden zusammenlaufen, ist das – um Roger Ebert zu zitieren – „eine Freude für das Publikum“, die das große Ganze endlich durchschaut.

Auffällig ist Tarantinos Mut zur Ruhe. Immer wieder schenkt er den Figuren und Momenten Zeit, sich zu entfalten. Ein großartiges Beispiel ist die Szene nach dem schiefgelaufenen Deal, in der Ordell in einem Auto sitzt und begreift, dass sein halbe Million Dollar „Rentenfonds“ verschwunden ist. Tarantino zeigt, wie Ordell angestrengt nachdenkt – minutenlang passiert scheinbar nichts, bis Ordell plötzlich die Stirnadern tritt und ihm ein Licht aufgeht: „It’s Jackie Brown“, flüstert er – Jackie hat ihn ausgetrickst. Solche Momente, in denen Charaktere denken dürfen, sind rar im Genre-Kino. Tarantino aber vertraut auf die Spannung, die in den Figuren selbst steckt, statt künstlich Tempo zu forcieren. Das Ergebnis ist eine Handlung voller kleiner Wendungen und cleverer Täuschungsmanöver, die sich organisch entwickeln und in einem äußerst befriedigenden Finale münden.

Tiefe, Entwicklung und grandiose Schauspielkunst

Die Figuren in Jackie Brown sind so lebendig und nuanciert gezeichnet, dass man fast vergessen könnte, dass dies ein Thriller ist – man könnte ihnen stundenlang einfach nur zuhören. Pam Grier in der Titelrolle verkörpert Jackie mit einer Mischung aus cooler Abgebrühtheit und leiser Verletzlichkeit, die ihresgleichen sucht. Grier, einst Göttin der Blaxploitation-Ära der 1970er (Coffy, Foxy Brown), knüpft hier an ihre eigene Leinwandlegende an. Tarantino schrieb die Rolle explizit für sie, änderte sogar die Romanvorlage dahingehend, dass Jackie statt einer weißen eine schwarze Frau mittleren Alters ist. Grier spielt Jackie als Frau, die vom Leben gebeutelt ist – man spürt ihre Müdigkeit und Verzweiflung in jeder Szene. Gleichzeitig hat sie einen unbändigen Überlebenswillen und Witz. Wenn Jackie mit sanfter Stimme einen Deal aushandelt, während in ihrem Blick schon der nächste Schachzug zu sehen ist, dann liegt darin eine enorme Spannung. In einer denkwürdigen Szene in ihrer Wohnung dreht sie den Spieß gegen Ordell um, indem sie ihm – der gerade im Halbdunkel eine Waffe auf sie richtet – plötzlich selbst eine Pistole an den Kopf hält. „Hast du Angst vor mir, Ordell?“ fragt sie kühl. In diesem Moment ist klar: Diese Frau ist absolut furchtlos, aber nicht gewissenlos. Pam Grier verleiht Jackie so viel Würde und Tiefe, dass man förmlich dankbar ist, eine erwachsene, komplexe Frauenfigur im Zentrum eines Gangsterfilms zu sehen.

Robert Forster als Max Cherry bildet das ruhige, warmherzige Gegenstück zu Jackie. Max ist ein Gentleman alter Schule, ein etwas altmodischer Kautionsvermittler, der zwischen Gesetz und Unterwelt navigiert, ohne je seine Integrität zu verlieren. Forster, ein Charakterdarsteller, dem Tarantino hier ein wunderbares Comeback schenkte, spielt Max mit stoischer Gelassenheit und leisen Tönen. Sein erstes Aufeinandertreffen mit Jackie – er holt sie gegen Kaution aus dem Gefängnis ab – ist voller unausgesprochener Anziehung: Max sieht Jackie und verliebt sich augenblicklich, behält es aber für sich. Die Chemie zwischen Forster und Grier ist greifbar, ohne dass viele Worte nötig wären. Eine meiner Lieblingsszenen zeigt die beiden in Max’ Auto nach Jackies Freilassung: Im Radio läuft „Didn’t I (Blow Your Mind This Time)“ von den Delfonics – ein souliger Lovesong, den Jackie liebt. Max besorgt sich später heimlich die Kassette dieser Band, nur um Jackies Musik verstehen zu können. Solche Details machen die stille Romanze zwischen Jackie und Max unglaublich berührend. Roger Ebert bemerkte treffend, dass ein banalerer Thriller die beiden wohl ins Bett gesteckt hätte, Jackie Brown aber klugerweise darauf verzichtet – in einer Welt voller Misstrauen wäre eine Sexszene unplausibel. Stattdessen bleibt die Zuneigung unausgesprochen und gewinnt gerade dadurch an Intensität. Als Jackie am Ende Max fragt, ob er sie auf eine Reise nach Spanien begleitet, hält man unwillkürlich den Atem an. Ihr Abschiedskuss im Büro von Max ist zart und bittersüß – einer der schönsten Küsse der Filmgeschichte, wie der Guardian schwärmte. Max lässt Jackie ziehen, weil er zu lange gezögert hat – ein leiser Herzschmerzmoment, der dem Film eine ungewohnte emotionale Tiefe gibt. Tarantino, der Romantiker? In Jackie Brown durchaus.

Samuel L. Jackson brilliert als Ordell Robbie, ein schillernder Bösewicht mit geflochtener Ziegenbart-Strähne, ständigem Kangol-Cap und scheinbar lässigem Slang – doch hinter der coolen Fassade lauert tödliche Gewalt. Jackson verleiht Ordell einen verstörenden Charme: Man lacht über seine Sprüche (etwa wenn er beim Waffendeal schwärmt: „AK-47 – wenn du wirklich jeden Motherfucker im Raum erledigen willst, gibt’s keine bessere Wahl!“), gleichzeitig schwingt immer das Gefühl mit, dass dieser Mann jederzeit zuschlagen könnte. Ordell ist manipulativ und gewieft – „alle Figuren in diesem Film sind schlau, und der Klügste wird am Ende überleben“, schrieb Ebert bewundernd. Jackson spielt ihn härter und kälter als seinen Auftragskiller Jules aus Pulp Fiction, was Ordell zu einer echten Bedrohung macht. Zugleich hat er humorvolle Szenen, etwa wenn er in Melanies Wohnung ein groteskes Werbevideo namens “Chicks with Guns” schaut – Tarantinos schräger Humor blitz da auf. Unvergesslich ist auch Ordells entnervter Blick, als Melanie und Louis nach dem geplatzten Deal ewig brauchen, um das Auto im Parkhaus zu finden. Jacksons Miene spricht Bände: Hier verliert ein Mann gerade seinen letzten Nerv.

Robert De Niro liefert als Ordells Kumpel Louis Gara eine erstaunlich zurückgenommene Performance – und gerade darin liegt der Reiz. Louis ist ein ehemaliger Strafgefangener, frisch aus dem Knast und sichtlich noch nicht ganz in der realen Welt angekommen. De Niro spielt Louis als wortkargen, leicht verpeilten Typen, der oft mit glasigem Blick dasitzt, während um ihn herum geredet wird. Es ist köstlich ungewohnt, De Niro – sonst der Alphatier-Gangster (Goodfellas, Heat etc.) – hier als unsicheren Mitläufer zu sehen. Doch diese Zurückhaltung zahlt sich aus: In dem Moment, als Louis im Parkhaus von Melanies dauerndem Genörgel entnervt wird, entlädt sich all seine Spannung in brutaler Gewalt. Er verliert die Beherrschung und erschießt Melanie auf offener Straße – eine Szene, die so überraschend wie düster-komisch ist. Kurz darauf muss Louis seinem alten Kumpel Ordell gestehen, dass das Geld weg und Melanie tot ist. Die Dynamik zwischen Jackson und De Niro in dieser Szene ist grandios: Ordell ist fassungslos vor Wut, Louis komplett überfordert. Schließlich richtet Ordell auch ihn hin – mit einem enttäuscht-zischenden Kommentar: „Your ass used to be beautiful.“ („Dein geiler Arsch war einmal wunderschön.“). Dieser eiskalte Satz ist längst Kult, weil er Louis’ Versagen so sarkastisch auf den Punkt bringt. De Niro macht Louis’ unglamouröses Ende zu einem kleinen absurden Highlight – man lacht und erschrickt zugleich. Wie The Guardian passend schrieb, ist Louis für De Niro ein spätes Karriere-Schmuckstück, eine seltene Beta-Männchen-Rolle im Schatten von Jacksons dominanten Ordell.

Bridget Fonda spielt die dauerbekiffte Surfer-Girl-Geliebte Melanie mit hinreißender Frechheit. Melanie liegt meist faul in ihrem Bikini auf der Couch, mit Bong und TV-Fernbedienung in Reichweite. Fonda verpasst dieser vermeintlich eindimensionalen „Strandbraut“ feine Nuancen von Berechnung und Sarkasmus. Sie kichert und kokettiert mit Louis, macht sich aber auch einen Spaß daraus, ihn aufziehen. In der berühmten Parkhaus-Sequenz genügt ihr ein gedehnt genuscheltes „Louiiiis…“, um Louis zur Weißglut zu treiben – ein tödlicher Fehler. Fonda ist „eiskalt gut“ in der Rolle, lobte der Guardian, weil Melanie genau weiß, wie sehr es Ordell nervt, wenn sie nicht mal ans Telefon gehen will. Sie unterschätzt jedoch, dass ihre lässige Unloyalität sie am Ende das Leben kostet. Der kurze Schlagabtausch zwischen Louis und Melanie – „Louis, wo ist denn das Auto? Hast du es etwa verlegt?“ – gehört zu den schwarzen Humorhöhepunkten des Films. Fonda macht aus Melanie weit mehr als ein hübsches Dummchen: Sie ist witzig, dreist und trägt zur Spannung bei, weil man nie sicher ist, ob sie eigene Pläne schmiedet oder einfach nur high durchs Leben schwebt.

Michael Keaton schließlich rundet das Ensemble als ATF-Agent Ray Nicolette ab. Keaton spielt den Beamten mit dem verschmitzten Grinsen so charmant, dass man fast vergisst, dass er Jackie eigentlich hinter Gitter bringen will. Ray wittert die Chance auf einen großen Schlag gegen Ordell und glaubt, Jackie für seine Zwecke einspannen zu können. Keaton gibt ihm eine leicht überhebliche, aber sympathische Note – er trägt im Büro lässig Lederjacke und Kaugummi, als wäre er der Coolste beim ATF. Für Filmfans besonders spaßig: Keaton verkörpert Ray Nicolette im Jahr darauf noch einmal in Steven Soderberghs Out of Sight (1998) – einer weiteren Elmore Leonard-Verfilmung – in einer uncredited Gastszene. So sind Jackie Brown und Out of Sight über diesen Charakter verbunden, ein nettes Easter Egg für Kenner. Überhaupt trägt das gesamte Schauspielensemble den Film auf höchstem Niveau. Jeder Nebencharakter – sei es Chris Tucker als unglückseliger Beaumont, der nur wenige Minuten Screentime hat, oder Robert Forsters Bail-Bond-Büropartner Winston (Tiny Lister) – wirkt ausgearbeitet und glaubhaft in dieser Welt verankert. Tarantino ist ein Meister des Castings: Er hat ein Faible dafür, in Vergessenheit geratene Stars zu besetzen (wie Grier und Forster) und ihnen Glanzrollen zu verschaffen. Man spürt, mit wieviel Liebe er seine Darsteller führt. Das Ergebnis sind Figuren, die uns lange im Gedächtnis bleiben und von einem Ensemble dargeboten werden, das vor Spielfreude funkelt.

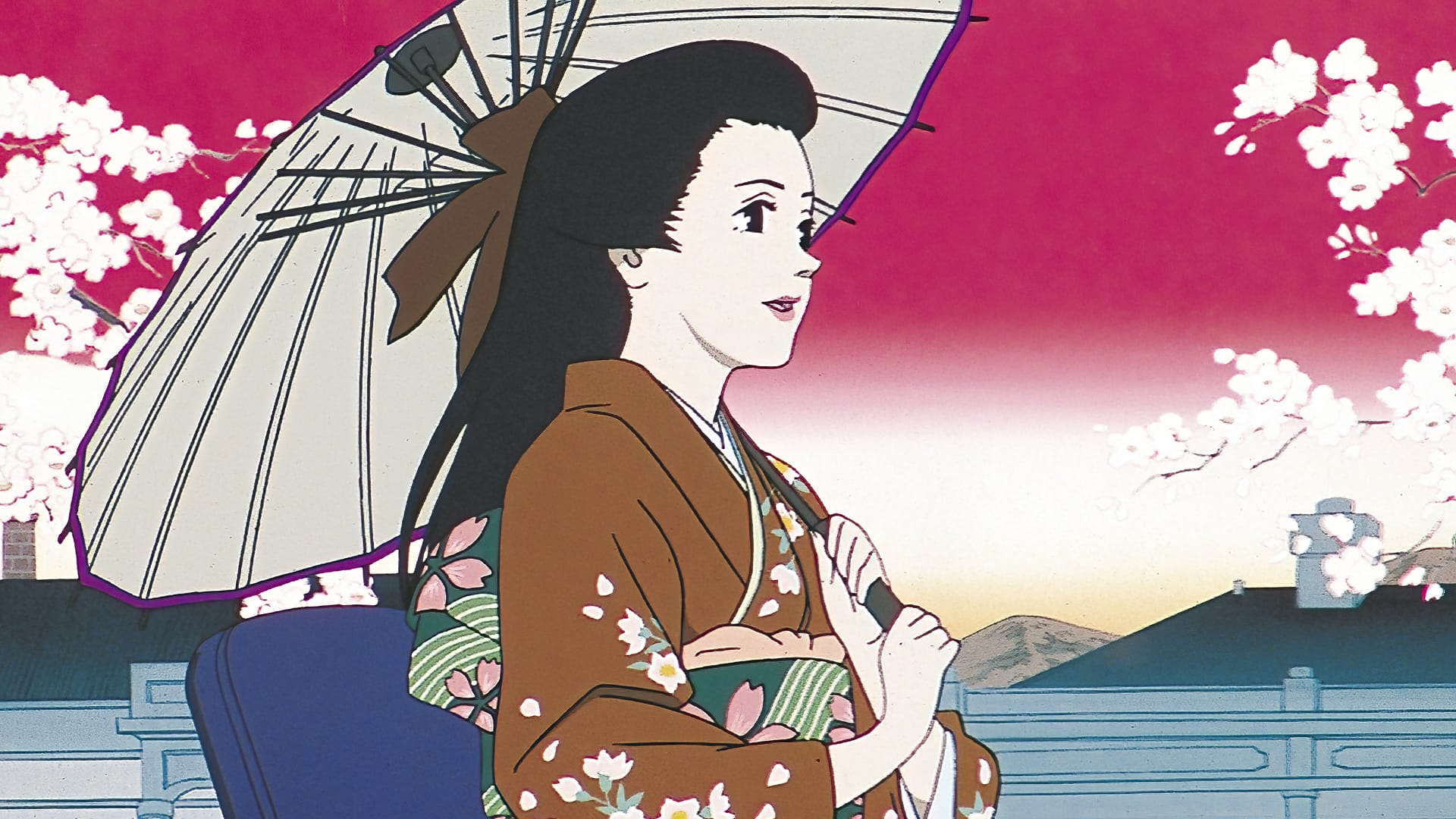

Kameraführung, Look und Setdesign im 70er-Flair

Visuell schlägt Jackie Brown etwas ruhigere Töne an als Tarantinos vorherige Filme, doch gerade darin liegt sein Reiz. Kameramann Guillermo Navarro fängt die Welt von Los Angeles Ende der 90er mit warmen, satten Farben und einer gewissen Patina ein – es fühlt sich oft an, als würde der Geist der 1970er durch jede Einstellung wehen. Das passt, schließlich ist der Film eine bewusste Hommage an das Blaxploitation-Kino jener Dekade. Schon der Vorspann signalisiert den Retro-Look: Jackie gleitet auf einem Förderband durch den Flughafen, während in gelber Retro-Typo Jackie Brown eingeblendet wird – eine direkte Reminiszenz an den Titelvorspann von The Graduate (dt. Die Reifeprüfung, 1967), nur dass hier statt Simon & Garfunkel funky Soulmusik erklingt. Tarantino kokettiert hier mit Filmgeschichte, ohne aufdringlich zu sein. Die Ausstattung – vom orange-braunen Interieur in Jackies Apartment bis zur Neon-Tristesse des Del Amo Malls in Torrance, wo das Finale spielt – verankert die Handlung fest in einem realistischen, leicht abgelebten Alltag. Es gibt keine hyper-stilisierten Sets, alles fühlt sich echt und „bewohnt“ an: das unaufgeräumte Strandappartement von Melanie mit den Surfbrettern in der Ecke, Ordells unscheinbares Häuschen in Compton, vollgestopft mit illegalen Waffen, oder Max Cherrys altmodisches Kautionsbüro mit holzgetäfelten Wänden und surrendem Ventilator. Dieser geerdete Look unterscheidet Jackie Brown von den grelleren, surrealeren Bildern in Pulp Fiction oder Kill Bill.

Die Kameraführung ist oft zurückhaltend und beobachtend. Tarantino verzichtet weitgehend auf wilde Spielereien – aber wenn er einen markanten visuellen Akzent setzt, dann hat er umso mehr Wirkung. So dürfen natürlich seine Markenzeichen nicht fehlen: Etwa der berühmte „Trunk Shot“ – die Kameraperspektive aus dem geöffneten Kofferraum – wenn Ordell Beaumont in den Kofferraum bugsiert, blickt die Kamera von dort aus direkt in Ordells finster grinsendes Gesicht. Solche Einstellungen erinnern uns daran, wer hier Regie führt, ohne selbstzweckhaft zu wirken. An anderer Stelle nutzt Tarantino Splitscreen-Technik: Während Jackie im Einkaufszentrum scheinbar unbemerkt die Taschen austauscht, sehen wir in geteiltem Bild, wie Max Cherry draußen Louis und Ordell informiert – ein kurzer stilistischer Einfall, der die Spannung erhöht. Ansonsten dominiert ein eher klassischer Inszenierungsstil: Lange, ungeschnittene Einstellungen, in denen die Schauspieler glänzen können, ab und an langsame Kamerafahrten, die uns in die Szene hineinziehen. Als Ordell spät im Film Jackie in ihrem dunklen Apartment konfrontiert, taucht Navarro die Szene in warmes, schummriges Licht – die Kamera kreist langsam um die beiden, während Jackie mit erhobener Waffe versucht, Ordell ruhig zu halten. Die Spannung resultiert hier aus der Bildkomposition: Zwei Figuren, eine Lichtquelle, Schatten an der Wand – Tarantino braucht keinen schnellen Schnitt, um uns an den Fingernägeln kauen zu lassen.

Besonders gelungen ist die Inszenierung der bereits erwähnten Dreifach-Sequenz im Kaufhaus. Hier beweist der Schnitt (Sally Menke, Tarantinos Stamm-Editorin) sein perfektes Timing. Die Wiederholung desselben Vorgangs – Jackies scheinbare Geldübergabe – aus drei Perspektiven hätte monoton werden können, aber durch geschickte Montage wirkt jede Wiederholung aufregender. Wir bekommen teils identische Dialoge nochmal zu hören, aber nun mit anderem Kontext oder Ausgang. Wenn Jackie in der Umkleidekabine nervös wartet und plötzlich Melanie hereinschneit, ahnen wir nicht, dass parallel draußen schon die Fetzen fliegen. Erst die dritte Wiederholung aus Rays Perspektive zeigt das Gesamtbild. Das Setdesign des Kaufhauses (ein schlichter Damenbekleidungsladen) ist bewusst unspektakulär, fast banal – wodurch der Coup umso realistischer wirkt. Hier raubt niemand einen Hochsicherheits-Tresor mit Lasern aus wie in Ocean’s Eleven; Jackie Brown inszeniert einen Raub mitten im trubeligen Alltag eines Einkaufzentrums. Diese Alltäglichkeit des Settings – ein gut besuchter Laden, Umkleidekabinen mit Vorhängen, ein scheppernder Food-Court im Hintergrund – verleiht dem Heist eine eigene Spannung, weil wir denken: So könnte es tatsächlich ablaufen. Tarantino zeigt, dass ein genialer Plan keine glamouröse Kulisse braucht.

Insgesamt besticht Jackie Brown durch einen unaufdringlichen, aber stimmigen visuellen Stil. Man spürt Tarantinos Liebe zum Detail: In Jackies Wohnung hängen Plakate von ihren früheren (fiktiven) Auftritten, das Filmposter selbst imitiert die Ästhetik alter Pam-Grier-Filme. Jede Location erzählt etwas über die Figur: Melanies chaotische Bude spiegelt ihren Hippie-Lebenswandel, Ordells penibel sortiertes Waffenzimmer seine Paranoia, Max’ schlichtes Büro seine Bodenständigkeit. Die visuelle Gestaltung unterstützt somit subtil die Charakterzeichnung. Und wenn Tarantino dann doch mal protzt, dann richtig: Etwa im Moment des Showdowns, als Ordell in den verlassenen Büroräumen von Max Cherry in eine Falle tappt und plötzlich von Scheinwerferlicht geblendet und von allen Seiten mit Waffen bedroht wird – ein film noir-würdiges Chiaroscuro-Schauspiel von Licht und Schatten. Insgesamt ist Jackie Brown optisch vielleicht weniger auffällig als Tarantinos andere Filme, aber gerade diese Zurückhaltung lässt einen die Figuren und die Story umso intensiver wahrnehmen. Es ist ein unaufgeregt schöner Film zum Schauen und Eintauchen.

Wenn Soul-Klassiker und stille Momente erzählen

Wie stets bei Tarantino spielt auch in Jackie Brown die Musik eine tragende Rolle. Der Soundtrack gleicht einer liebevoll kuratierten Mixtape voller Soul-, Funk- und R&B-Perlen der 60er und 70er Jahre, durchsetzt mit ein paar überraschenden Ausreißern. Tarantino, selbst ein wandelndes Musiklexikon, hat die Songs wieder einmal perfekt auf Stimmung und Szene zugeschnitten – und das schon beim Schreiben des Drehbuchs, wie er verriet: Er sucht sich immer zuerst den Eröffnungs-Song aus, um „die Persönlichkeit und den Rhythmus des Films“ zu finden. Bei Jackie Brown fiel diese Wahl auf „Across 110th Street“ von Bobby Womack, einen souligen Titel aus einem 70er-Blaxploitation-Film gleichen Namens. Das Lied, das von harten Zeiten in Harlem handelt, läuft in voller Länge während der Opening Credits und verbreitet sofort den Vibe von Jackies Welt: Es geht um Überlebenskampf, Würde und den Traum von einem besseren Leben – exakt Jackies Situation. Grandios ist, dass Tarantino Across 110th Street am Filmende wieder einsetzt, wenn Jackie im Auto davonfährt. In ihrem Gesicht spiegelt sich Erleichterung, Stolz, aber auch Wehmut, während Womacks Stimme „Hang on, it won’t be long“ singt. Ein Kreis hat sich geschlossen – der Song, der am Anfang Jackies mühsamen Alltag begleitete, wird nun zur Hymne ihrer Emanzipation. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn diese Klänge einsetzen und Pam Grier in Großaufnahme auf dem Fahrersitz leise den Text mitsummt.

Neben Womacks Hit wimmelt es vor weiteren musikalischen Leckerbissen. Jackie Brown hat keinen klassischen Score – stattdessen wird jede wichtige Szene mit einem sorgsam ausgewählten Source-Track unterlegt. Wenn Ordell abends im Auto durch L.A. cruist, dröhnt z.B. „Strawberry Letter 23“ (The Brothers Johnson) aus den Boxen – ein scheinbar beschwingter Funk-Tune, der im krassen Kontrast dazu steht, dass Ordell gerade einen Mord plant (Beaumonts letzten Ride im Kofferraum). Als Jackie aus dem Knast entlassen wird und Max Cherry auf sie wartet, erklingt „Natural High“ von Bloodstone – ein sanfter Soul, der den magischen Moment einfängt, als Max Jackie zum ersten Mal sieht und sich verliebt. Dieser Song bleibt die unterschwellige Melodie ihrer Beziehung. Später, in Jackies Apartment, legt sie entspannt eine Vinylsingle von The Delfonics auf: „Didn’t I (Blow Your Mind This Time)“. Der butterweiche Philly-Soul-Sound erfüllt den Raum – und Max Cherry merkt man an, dass ihn dieser Song mitten ins Herz trifft. So wie der Text („Hab ich dich nicht umgehauen diesmal?“) es sagt, ist Max hin und weg von Jackie. Er geht am nächsten Tag in einen Plattenladen und kauft sich eine Delfonics-Kassette, einfach um das Lied wieder hören zu können – was für ein romantisches Detail! Tarantino nutzt diese musikalische Leitmotivik meisterhaft, um Stimmungen zu transportieren und Figuren zu charakterisieren. Die Delfonics werden hier quasi zum Love Theme für Jackie und Max.

Daneben gibt es augenzwinkernde Songauswahlen: Etwa wenn Jackie im Kaufhaus ihr Täuschungsmanöver vorbereitet, läuft im Hintergrund „Street Life“ von Randy Crawford – ein beschwingter Jazz-Funk über das Großstadtleben, während Jackie gerade ein kriminelles „Straßenleben“ austrickst. Oder die Tatsache, dass Pam Grier selbst auf dem Soundtrack zu hören ist: In einer kurzen Szene, als Jackie verhaftet wird und im Gefängnis sitzt, spielt Tarantino Griers eigenen Song „Long Time Woman“ ein – ein Track, den sie 1971 für einen Women-in-Prison-Film sang. Diese Meta-Anspielung zaubert Cineasten ein Lächeln aufs Gesicht und festigt Jackies Status als coole, erfahrene Frau mit Geschichte.

Das Sounddesign insgesamt ist bemerkenswert subtil. Tarantino weiß genau, wann Musik einzusetzen ist und wann Stille mächtiger wirkt. In den spannendsten Passagen – etwa wenn Ordell nachts Jackies Wohnung betritt, um sie zu töten, und Jackie eine Waffe auf ihn richtet – verzichtet der Film völlig auf Musik. Man hört nur das Atmen der Figuren, ein Rascheln, vielleicht ein fernes Auto von draußen. Diese Ruhe erhöht die Intensität enorm. Umso wirkungsvoller knallen dann die wenigen ausgespielten Geräuscheffekte: der ohrenbetäubende Schuss, mit dem Ordell Beaumont tötet (wir sehen es aus der Ferne, aber der Klang hallt nach), oder der dumpfe Knall, als Louis Melanie in der Parkhausausfahrt erschießt. Auch die berühmte „Venom Tongue“-Szene – Louis’ Geduldsfaden reißt – verzichtet auf Musik, wir hören nur Melanies Flip-Flops auf dem Asphalt und Louis’ genervtes Schnauben, bevor er abdrückt. Tarantino inszeniert Gewalt hier ohne beschönigende Rockmusik, dafür realistisch und schockierend.

Natürlich dürfen auch ein paar coole Oldies nicht fehlen: „Batman Theme“ von 1966 taucht kurz auf (im Fernseher in Melanies Wohnung, wo sie einen Cartoon guckt, während Ordell Geschäfte macht), oder Johnny Cashs „Tennessee Stud“ dudelt in Max’ Wagen – alles Elemente, die die Welt greifbar machen. Der gesamte Soundtrack von Jackie Brown ist so kultig, dass er separat auf CD großen Anklang fand. Tarantino hat ein Händchen dafür, vergessene Soulklassiker wieder populär zu machen – nach Jackie Brown hatten The Delfonics sicher eine kleine Renaissance. Für den Film selbst ist der Soundtrack Gold wert: Jede Szene hat den passenden musikalischen Unterton, was enorm zur Atmosphäre beiträgt. Gleichzeitig drängt sich die Musik nie selbst in den Vordergrund, sondern unterstützt immer die Story. Wenn Jackie und Max im Halbdunkel in seinem Büro sitzen, flüstert keine Geige uns kitschige Gefühle ein – es bleibt still, fast andächtig, und nur das Schauspiel der beiden „erklingt“. Solche bewussten Zurücknahmen machen Jackie Brown zu einem erstaunlich feinfühligen Sound-Erlebnis.

Zusammengefasst: Der Mix aus handverlesenen Songs, authentischen Geräuschen und mutigen stillen Momenten ergibt ein Sounddesign, das sowohl Tarantinos Handschrift trägt (coole Musik, ironische Kontraste) als auch dem erwachsenen Ton des Films gerecht wird. Jackie Brown klingt nach Vinylknistern, nach nächtlicher Stadt und nach der Soulmusik vergangener Zeiten – genau die richtige Klangkulisse für diesen nostalgischen Neo-Noir-Caper.

Alter, Täuschung, Macht, Loyalität und zweite Chancen

Unter der geschmeidigen Oberfläche eines Crime-Thrillers verhandelt Jackie Brown eine Reihe von Themen, die Tarantino hier so explizit wie selten in den Fokus rückt. Eines der auffälligsten Motive ist das Älterwerden und die damit verbundene Sehnsucht nach einem letzten großen Coup, nach einer zweiten Chance. Jackie ist mit 44 Jahren keine jugendliche Heldin mehr. Gleich zu Beginn wird deutlich, dass sie einen schlecht bezahlten Job bei einer Billig-Airline hat und Angst davor, finanziell wie sozial abzurutschen. „If you hit 44, you better hang it up“ – diesen Satz hört sie im Verhörraum von den Beamten, die implizieren, dass ihre Karriere vorbei sei. Doch Jackie hat andere Pläne: Sie will sich eben nicht damit abfinden, in Armut oder gar hinter Gittern zu enden, nur weil sie „in die Jahre kommt“. Auch Max Cherry ist kein junger Hüpfer mehr. Er spricht offen darüber, dass er vielleicht bald in Rente geht, sich aber davor fürchtet, nichts mehr zu tun zu haben. Beide Protagonisten spüren, dass sich die Gelegenheiten im Leben nicht endlos bieten – was diese Hälfte des Lebens so spannend macht, ist, dass man klüger ist als mit 20, aber weniger Optionen hat. Genau daraus schöpft Jackie ihre Entschlossenheit: Jetzt oder nie, lautet ihr Motto. Dieser Aspekt verleiht Jackie Brown ein erwachsenes Gewicht, das viele andere Tarantino-Filme nicht haben. Hier geht es nicht um coole Gangster in ihrer Blüte, sondern um Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen, weil sie wissen, dass die Zeit knapp wird. Jackie Brown ist damit fast so etwas wie der Anti-Bonnie und Clyde: Nicht jugendlicher Übermut treibt sie, sondern Lebenserfahrung und Pragmatismus.

Ein weiteres zentrales Thema ist Täuschung und Vertrauen. Jackie Brown ist im Kern ein Spiel aus Lügen und Manipulationen. Jeder betrügt jeden ein Stück weit: Jackie täuscht Ordell vor, für ihn das Geld aus Mexiko zu holen, während sie in Wahrheit einen eigenen Plan verfolgt. Gleichzeitig lässt sie die Cops glauben, sie würde mit ihnen kooperieren, nur um sie dann auszutricksen. Ordell wiederum belügt und benutzt jeden, der ihm nützlich ist – sei es Beaumont, den er eiskalt opfert, oder seine „Mitarbeiter“ Melanie und Louis, denen er auch nicht über den Weg traut. Der Titel des Films – Jackies Nachname „Brown“ – ist bewusst generisch, fast anonym. Es unterstreicht, wie sehr Jackie zur Unsichtbarkeit und Unauffälligkeit gezwungen war, um zu überleben, bis sie die Situation zu ihren Gunsten wendet. Im Kern fragt der Film: Wem kannst du trauen, wenn es um 500.000 Dollar geht? Die Antwort: vermutlich niemandem außer dir selbst. Jackie vertraut letztlich nur sich – und vielleicht ein kleines bisschen Max Cherry. Interessant ist nämlich, dass in diesem Meer aus Betrug eine leise Insel des Vertrauens existiert: die Beziehung zwischen Jackie und Max. Obwohl beide vorsichtig bleiben, entwickelt sich doch ein stilles Bündnis und Loyalität. Max verrät Jackie nicht an Ordell oder die Polizei; er riskiert sogar viel, indem er Ordell in sein Büro lockt und so Jackies Plan unterstützt. Jackie wiederum belügt Max zwar über einige Details (etwa wie viel Geld sie wirklich einbehält), aber man hat nie das Gefühl, dass sie ihn übers Ohr hauen will – sie respektiert ihn zu sehr. In einer Schlüsselszene fragt Max: „Hast du mich je angelogen?“ Jackie zögert und sagt dann: „Nein.“ Wir ahnen, dass das nicht 100% wahr ist, aber emotional gesehen stimmt es doch: Sie hat ihn nie verraten. Diese Ambivalenz zwischen Lüge und Loyalität macht Jackie Brown äußerst spannend. Es gibt keine einfachen Wahrheiten, jeder Charakter bewegt sich in Grauzonen moralischer Kompromisse.

Macht und Kontrolle sind ebenfalls Themen, die der Film auslotet. Ordell verkörpert zunächst die Macht: Er hält alle Fäden in der Hand, hat Geld, Waffen und Skrupellosigkeit. Doch je weiter die Handlung voranschreitet, desto mehr entgleitet ihm die Kontrolle. Jackie entreißt ihm Stück für Stück die Macht über die Situation, indem sie das Heft selbst in die Hand nimmt. Besonders deutlich wird das in der Szene, als Jackie Ordells versteckte Pistole aus ihrem Strickbeutel zieht und auf ihn richtet – plötzlich sitzt Ordell in der Falle und Jackie diktiert die Bedingungen. Tarantino zeigt Macht hier nicht als bloße physische Überlegenheit, sondern als Ergebnis von Cleverness, Information und Mut. Jackie ist keine Actionheldin, die Ordell in einem Faustkampf besiegt – sie besiegt ihn im Kopf, durch einen Plan, dem er nichts entgegenzusetzen hat. Interessant ist auch, wie die Macht der Institutionen (Polizei, Justiz) dargestellt wird: Zwar verhaften die Beamten Jackie, aber sie unterschätzen sie völlig. Am Ende triumphiert Jackie über beide Seiten – über Ordell und über die Staatsgewalt, die leer ausgeht. Darin schwingt auch ein subversiver Kommentar mit: Die Heldin nimmt das Recht in die eigene Hand, um sich aus einer aussichtslosen Lage zu befreien, weil weder der Verbrecherboss noch die Behörden ihr wirklich helfen würden. Es ist Jackies eigener moralischer Kompass, der sie leitet – sie will ein neues, freies Leben, und dafür riskiert sie alles.

Loyalität und Freundschaft stehen ebenfalls auf dem Prüfstand. In der Welt von Jackie Brown scheint Loyalität zunächst Mangelware: Ordell verrät jeden, der ihm gefährlich werden könnte (Beaumont, später auch Louis). Louis wiederum erschießt Melanie in einem Anflug von Wut – was zeigt, dass zwischen Gangstern wenig Solidarität herrscht. Doch dann gibt es eben Jackie und Max, die eine ungewöhnliche Form von Loyalität entwickeln. Max bewundert Jackies Mut und Integrität, Jackie spürt Max’ Anständigkeit. Ihre Loyalität zueinander ist zwar nie mit großen Worten beschworen, aber zeigt sich in Taten: Max riskiert seinen Ruf und vielleicht seine Existenz, um Jackies Coup mit durchzuziehen, und Jackie bietet ihm am Ende sogar an mitzukommen und Anteil am Gewinn zu haben. Dass Max ablehnt, mindert nicht ihre Verbundenheit – vielleicht versteht er es als letzte Loyalität, Jackie nicht noch einmal ein Risiko aufzubürden (oder er hat schlicht Angst, aus seiner Komfortzone auszubrechen). So oder so: Inmitten all der Täuschung ist diese fast romantische Loyalität ein Lichtblick, der dem Film ein Herz gibt.

Schließlich behandelt Jackie Brown auch das Thema zweite Chancen. Tarantino hat oft Figuren gezeigt, die in aussichtslosen Situationen das Ruder rumreißen (The Bride in Kill Bill, Django in Django Unchained etc.), aber selten war es so geerdet wie hier. Jackie bekommt tatsächlich eine zweite Chance im Leben – doch sie muss sie sich selbst nehmen. Am Ende sitzt sie mit einer großen Summe Geld im Auto und hat die Freiheit, neu anzufangen. Diese Perspektive ist erfrischend optimistisch für einen Tarantino-Film. Man könnte fast sagen, Jackie Brown sei sein Märchen vom verdienten Happy End nach langer Prüfung. Natürlich ist es ein bittersüßes Ende – Jackie muss es allein antreten, Max bleibt zurück, und den Gesetzeshütern hat sie ein Schnippchen geschlagen, was moralisch vielleicht nicht astrein ist. Aber wir gönnen es ihr von Herzen. Die Botschaft, die mitschwingt: Egal wie festgefahren dein Leben scheint, mit Mut, Cleverness und etwas Glück kannst du dich daraus befreien und neu anfangen. Für Jackie Brown, die lange nur eine Schachfigur der Mächtigen war, ist das ein Triumph der Selbstbestimmung. Diese emanzipatorische Note – eine schwarze Frau mittleren Alters trickst alle aus und nimmt ihr Schicksal in die Hand – verleiht dem Film einen fast schon sozial-komödiantischen Subtext (Elmore Leonards „sociological comedy“, die Ebert erwähnte , schimmert hier durch).

Nebenbei thematisiert der Film auch Geschlechter- und Rassenklischees, ohne sie plakativ zu machen. Jackies Hautfarbe wird nie explizit zum Thema, aber implizit merkt man, dass sie von den weißen Cops und sogar Ordell vielleicht unterschätzt wird – was sie letztlich ausnutzt. Und während in vielen Heist-Movies Männer das Kommando haben, ist hier eine Frau die Schachspielerin, was dem Genre neue Facetten abgewinnt. Jackie Brown hat also einiges auf dem Herzen: Es ist ein Film über Selbstermächtigung im allerweitesten Sinne, verkleidet als cooler Gangsterthriller. Diese Mischung aus Understatement und Tiefgang macht ihn so faszinierend.

Krimi, Heist-Film und Elmore-Leonard-Verfilmung im Vergleich

Genretechnisch bewegt sich Jackie Brown im Spannungsfeld von Krimi, Heist-Movie und Neo-Noir. Man könnte ihn als Caper-Krimi bezeichnen – ein Gaunerstück, in dem ein Geldraub im Mittelpunkt steht, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Hier beraubt die „Heldin“ den Gangster. Tarantino adaptiert mit viel Respekt Elmore Leonards Romanvorlage und trifft dabei genau den Ton von Leonards Crime-Stories: ein lässiger Mix aus Spannung, schrägem Humor und authentischem Milieu. Leonard selbst war so begeistert von Tarantinos Umsetzung, dass er das Drehbuch als die beste Adaption eines seiner Bücher lobte. Das merkt man dem Film an – Dialoge und Handlung fühlen sich echt „leonardesk“ an. Im Gegensatz zu Tarantinos eigenen Stoffen (wie Pulp Fiction oder Inglourious Basterds) ist Jackie Brown stringent erzählbar: Es gibt eine klar definierte Story mit Anfang, Mittelteil, Finale, und keine kapitelhafte Struktur mit Zeitsprüngen (bis auf die cleveren Parallel-Montagen im Showdown). Tarantino zeigt hier, dass er auch eine lineare Handlung meistern kann, ohne an Würze zu verlieren.

Ein interessanter Vergleich bietet sich mit Steven Soderberghs Out of Sight (1998), der ebenfalls auf einem Elmore Leonard-Roman basiert. Beide Filme teilen den coolen Krimi-Vibe und sogar die Figur Ray Nicolette (Michael Keaton), der kurioserweise in Out of Sight noch einen Cameo hat. Doch die Ansätze sind verschieden: Out of Sight ist eleganter, verspielter in der Inszenierung, und rückt stärker die Romanze zwischen George Clooney und Jennifer Lopez in den Fokus, mit non-linearen Zeitsprüngen und einem noch stilisierteren Look. Jackie Brown hingegen bleibt erdiger, gemächlicher und konzentriert sich mehr auf die Ensemble-Dynamik. Beide Filme gelten als Top-Verfilmungen von Leonard-Werken – Tarantino und Soderbergh zeigen jeweils, wie man den lakonischen Humor und die spannenden Plot-Twists eines Leonard-Krimis filmisch umsetzen kann, der eine mit mehr Retro-Charme, der andere mit mehr modernem Slick.

Auch Get Shorty (1995, Regie: Barry Sonnenfeld) war kurz zuvor eine Leonard-Verfilmung, allerdings deutlich komödiantischer angelegt. Vergleicht man Jackie Brown mit Get Shorty, fällt auf, wie unterschiedlich Ton und Tempo trotz ähnlicher literarischer Basis sein können: Get Shorty ist grell, schnell und augenzwinkernd in Hollywood-Setting, Jackie Brown ist relaxter, dunkler und hat einen anachronistischen 70s-Flow. Tarantinos Humor ist subtiler als Sonnenfelds, sein L.A. weniger glamourös. So zeigt Jackie Brown quasi die andere Seite der Leonard’schen Verbrecherwelt – nicht die spaßigen Ganoven im Filmbusiness wie in Get Shorty, sondern die kleinen Lichter und müden Profis am Rande der Gesellschaft.

In der Heist-Genre-Familie hebt sich Jackie Brown ebenfalls markant ab. Betrachtet man z.B. Ocean’s Eleven (2001) als Beispiel eines klassischen Heist-Films, so könnten die Unterschiede kaum größer sein: Dort ein großes Team strahlender Diebe, die mit High-Tech und detaillierten Masterplans ein Casino ausnehmen – hier eine einzelne Frau, die mit Instinkt und Mut einen Cash-Deal manipuliert. Ocean’s Eleven ist pure Hochglanz-Unterhaltung, Jackie Brown ein rauchiges Character Piece. Und doch: Beide erfüllen am Ende die genretypische Freude daran, einen ausgeklügelten Plan aufgehen zu sehen. Als Jackie mit dem Geld davonkommt, spürt man ähnlich wie bei Ocean’s Eleven dieses befriedigende „Aha, so haben sie’s also gemacht!“. Jackie Brown ist quasi die indie Version des Heistfilms – weniger Show, mehr Substanz.

Man kann den Film auch als Neo-Noir lesen. Viele Noir-Elemente sind vorhanden: die abgebrühte Protagonistin mit zwielichtiger Vergangenheit, der gefährliche Gangster, der sie in die Enge treibt, das Katz-und-Maus-Spiel mit den Cops, die Atmosphäre von Misstrauen und Gier. Anders als in klassischen Noir-Filmen der 40er/50er ist die „Femme Fatale“ hier die Heldin selbst – was das tropische Setting (Sonnenschein, Palmen) fast ironisch kontrastiert mit dem düsteren moralischen Sumpf, in dem die Story spielt. Tarantino zitiert keine Noir-Ikonografie direkt, aber die Stimmung – jeder könnte jeden verraten – entspricht dem Geist des Noir. Im Gegensatz zum fatalistischen Noir-Schicksal gönnt Tarantino seiner Heldin allerdings ein Entkommen. Insofern ist Jackie Brown auch ein Genre-Hybrid: Ein Crime-Noir mit Heist-Kern, gewürzt mit Tarantinos typischer Genre-Liebe (Blaxploitation-Referenzen) und Dialogkultur.

Und natürlich darf man den Vergleich zu Tarantinos eigenen Werken nicht scheuen: Nach Reservoir Dogs (1992) und Pulp Fiction (1994) erwarteten viele 1997 vielleicht ein weiteres stylisches Blutbad oder eine verrückte, episodenhafte Story. Stattdessen liefert Tarantino mit Jackie Brown etwas Unerwartetes: einen fast klassischen Thriller. Manche Zuschauer waren damals fast enttäuscht, weil Jackie Brown weniger „laut“ und provokant daherkam. Heute erkennt man, wie geschickt Tarantino hier Genreerwartungen unterwandert hat. Reservoir Dogs war im Kern ja auch ein Heist-Film, aber einer, der den Heist nie zeigt und sich auf Kammerspiel-artige Konflikte der Gangster beschränkte. Jackie Brown dagegen zelebriert den Heist-Moment mit dem Kaufhaus-Coup, aber in reduzierter Form. Pulp Fiction revolutionierte das Genre durch seine verschachtelte, non-lineare Erzählweise; Jackie Brown zeigt, dass Tarantino auch linear erzählen und dennoch fesseln kann. Man könnte sagen, Tarantino vollzieht hier fast einen Schritt zurück zu konventionelleren Erzählmustern – jedoch ohne an Individualität einzubüßen. Er beweist Vielseitigkeit: Jackie Brown fühlt sich an wie ein Tarantino-Film, ja, aber auch wie eine Verfilmung eines großartigen Kriminalromans aus den 90ern, und beides passt perfekt zusammen.

Wer Tarantinos Gesamtwerk betrachtet, für den nimmt Jackie Brown oft eine Sonderstellung ein. Es ist sein bislang einziger Film, der auf einer fremden Vorlage basiert , und man merkt, wie sehr er sich dem Storytelling Leonards anvertraut hat. Dadurch ist der Film weniger postmodern verspielt, dafür aber erzählerisch solide wie ein Fels. Viele Fans und Kritiker sehen Jackie Brown heute als Tarantinos „unterschätztes Meisterstück“ – eben weil er hier zeigt, dass er mehr kann als coole Zeitsprünge und popkulturelle Zitate: nämlich Figuren entwickeln, echte Emotionen zulassen und eine Story mit Anfang und Ende erzählen. In Rankings von Tarantino-Filmen landet Jackie Brown mittlerweile oft weit oben, gerade weil er so angenehm aus dem Rahmen fällt und doch unverkennbar Tarantino ist.

Tarantinos Handschrift zwischen Altmeister und „Coolness“

Quentin Tarantinos Regie in Jackie Brown ist ein faszinierender Balanceakt. Einerseits spürt man in fast jeder Szene seine Handschrift – die Liebe zu ausgedehnten Dialogen, der nostalgische Style, die perfekt platzierte Musik, die plötzlichen Gewaltspitzen. Andererseits übt er hier eine ungewohnte Zurückhaltung. Tarantino selbst meinte, dieser Film „ist kein Abklatsch von Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, sondern ein neuer Film in einem neuen Stil“. Tatsächlich inszeniert er erstaunlich reif und entspannt. Nach dem weltweiten Hype um Pulp Fiction hätte er leicht versuchen können, diesen Erfolg mit noch extremeren Mitteln zu toppen. Stattdessen geht Tarantino den anderen Weg: Er schaltet einen Gang runter und konzentriert sich auf die Essentials des Filmemachens – Story, Schauspiel, Atmosphäre. Es ist fast so, als wolle er beweisen, dass er wirklich ein guter Regisseur ist und nicht nur ein „aufgeblasener Video Nerd“, als den ihn manche Kritiker damals schmähten. Und er beweist es: Roger Ebert schrieb treffend, Jackie Brown sei der Film, der zeigt, dass Tarantino „echt“ ist und nicht nur ein Zweifilm-Wunderknabe.

Im Vergleich zu Pulp Fiction und Reservoir Dogs merkt man in Jackie Brown eine gereifte Handschrift. Tarantinos Stärken – pointierte Dialoge und cleveres Plotting – sind natürlich da. Die Wortgefechte sind pures Gold: Egal ob Ordell und Louis geistesabwesend auf ein altes Fotoposter starren und darüber philosophieren (eine Szene, die Ebert so perfekt geschrieben fand, dass er applaudierte ), oder Max Cherry beiläufig in der Schlange im Kaufhaus zu Ordell sagt: „Schöner Anzug, Ordell.“ – worauf dieser nur misstrauisch nickt. Tarantino fängt alltägliche Gesprächsfetzen ein und macht sie hochgradig unterhaltsam. Anders als in Pulp Fiction dienen die Dialoge hier aber stärker der Spannung als der Abschweifung. In Pulp Fiction unterhalten sich zwei Killer lange über Burger und Fußmassagen – witzig, aber letztlich reiner Flavor. In Jackie Brown hat fast jede Unterhaltung einen subtextuellen Tie-break: Es geht immer ums Austarieren von Informationen und Macht. Das macht die Dialoge weniger skurril, aber ungemein fesselnd. Tarantino zeigt, dass er auch ohne Adrenalinschub durch irre Erzählstrukturen ein Publikum in den Bann ziehen kann.

Was die Gewaltinszenierung angeht, ist Tarantino geradezu sparsam. Natürlich gibt es Tote und Blut, aber die Choreografie der Gewalt ist hier keineswegs selbstzweckhaft oder stilisiert, sondern fast antiklimaktisch nüchtern. Beaumont wird in trunk shot Manier erschossen, aber wir sehen es von weitem – kein Tarantino-typisches Splatter-Fest. Melanies Tod passiert so abrupt, dass man kurz laut auflachen muss ob der Absurdität, dann aber ebenso schnell der Schock einsetzt. Louis’ Ermordung durch Ordell geschieht im Schatten einer dunklen Garage, ohne viel Tamtam. Der Showdown im Büro ist kurz und bündig: Ordell reißt die Tür auf, geblendet – Peng, vorbei. Tarantino verzichtet hier bewusst auf ausufernde Gewaltballette. Das hat einigen, die Reservoir Dogs und Pulp Fiction wegen ihrer krassen Gewalt feierten, vielleicht gefehlt. Doch es passt zum realistischeren Ton von Jackie Brown. Tarantino war schon immer ein stilbewusster Regisseur, aber hier stellt er Stil nie über Substanz. Man hat das Gefühl, er dient der Geschichte mehr als seinem Ego – was man nur bewundern kann.

Natürlich blitzen seine cinephilen Referenzen trotzdem durch: die schon erwähnten Blaxploitation-Anklänge (Pam Grier als Hauptdarstellerin, Anspielungen auf Foxy Brown, das Across 110th Street-Thema), die kleine Graduate-Hommage im Vorspann, der ironische Einsatz von Surfer-Mädchen-Füßen (Tarantino’sche Fußfetischismen sind auch hier vertreten, z.B. Melanies nackte Füße prominent im Bild, wenn sie auf der Couch liegt – Augenzwinkern an Exploitation-Footage). Doch all das integriert er so organisch, dass es nie zur bloßen Zitatensammlung verkommt. Tarantinos Regie bei Jackie Brown ist selbstbewusst entspannt – er vertraut seinen Schauspielern und dem Drehbuch (das er selbst aus Leonards Vorlage destilliert hat). Daraus ergibt sich ein gemächlicheres Erzähltempo, das manche Zuschauer im ersten Moment irritierte, das aber ungeheure Wirkung entfaltet, wenn man sich darauf einlässt. Die Spannung kommt eben nicht im Zehn-Sekunden-Takt, sondern schleicht sich langsam ein, bis man komplett investiert ist.

Interessant ist, dass Tarantino hier zum ersten Mal eine weibliche Hauptfigur ins Zentrum stellt – und wie großartig er das meistert. Später in Kill Bill und Death Proof sollten noch weitere starke Frauenfiguren folgen, aber Jackie Brown bleibt einzigartig, weil sie keine genretypische Racheamazone oder Actionheldin ist, sondern eine normal wirkende Frau mit Intelligenz und Courage. Tarantino führt Pam Grier mit so viel Respekt und Bewunderung, dass man seine Begeisterung für sie in jeder Szene spürt. Dieses Sich-Zurücknehmen des Regisseurs zugunsten der Ikone vor der Kamera ist ebenfalls ein Zeichen für sein Reifeprozess. Wo Pulp Fiction auch eine Macho-Show (wenngleich eine brillante) war, ist Jackie Brown von einer fast zärtlichen Verehrung seiner Protagonistin getragen.

Im Vergleich zu Reservoir Dogs (klarer Männerfilm, aggressiv, kurz und knackig) wirkt Jackie Brown fast wie ein Alterswerk – obwohl Tarantino erst in seinen 30ern war. Vielleicht brauchte er nach dem Hype von Pulp Fiction genau so einen Film, um sich neu zu erden. Es dauerte anschließend sechs Jahre, bis er mit Kill Bill zurückkehrte – in gewisser Weise ist Jackie Brown also auch ein Abschluss der ersten Tarantino-Phase. Er hat damit bewiesen, dass er mehr als nur Popkultur-Feuerwerk kann. Manche nannten Jackie Brown damals „Tarantinos Elmore Leonard Fanfiction“ – doch diese Einschätzung wird dem Film nicht gerecht. Ja, es ist Tarantinos Hommage an Leonards Stil, aber eben auch seine Vision eines kriminalistischen Charakterdramas. Tarantinos Regie vereint hier das Beste aus zwei Welten: die geschliffenen Dialoge und coolen Songs, die man von ihm erwartet, mit einer ungewohnten emotionalen Wärme und Gelassenheit, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.

Ein unterschätztes Juwel wird zum Kultklassiker

Als Jackie Brown 1997 ins Kino kam, stand der Film unweigerlich unter dem langen Schatten von Pulp Fiction. Die Erwartungen des Publikums waren enorm – viele wollten wohl „Pulp Fiction 2.0“. Entsprechend war die Rezeption zunächst gemischt: Zwar lobten Kritiker wie Ebert den Film überschwänglich und setzten ihn auf ihre Jahres-Bestenlisten , doch im Mainstream bekam er nicht annähernd die Aufmerksamkeit, die Pulp Fiction genoss. An den Kinokassen schlug er sich solide (etwa 75 Mio. Dollar weltweit bei 12 Mio. Budget ), aber er war kein Kulturphänomen. Bei den Oscars ging er – trotz einer Nominierung für Robert Forster – leer aus. In gewisser Weise passt das zum Film: Jackie Brown ist kein Lautsprecher, sondern ein leiser Verführer.

Über die Jahre jedoch hat sich sein Ruf kontinuierlich gesteigert. Heute gilt er vielen Tarantino-Fans als dessen geheim bestes Werk, weil er so wundervoll anders und doch tarantinoesk ist. Man spricht häufig davon, dass Jackie Brown Tarantinos „most underrated movie“ sei – und dem kann ich nur beipflichten. Jeder Aspekt dieses Films, von Drehbuch über Cast bis Soundtrack, ist mit meisterhafter Hand umgesetzt. Es ist ein Film, der mit dem Alter immer besser wird – genau wie ein guter Whiskey oder wie seine Protagonistin. Vielleicht brauchte es einfach Zeit, bis Jackie Brown außerhalb des Vergleichs mit Pulp Fiction betrachtet werden konnte und seine eigene Aura entfalten durfte. Heutzutage wird er als das gesehen, was er ist: ein neo-klassischer Gangsterfilm mit Herz und Hirn.

Für mich persönlich hat Jackie Brown eine besondere Stellung. Ich liebe Tarantinos Frühwerke Reservoir Dogs und Pulp Fiction für ihre Energie, Waghalsigkeit und ikonischen Momente. Aber Jackie Brown ist der Tarantino-Film, zu dem ich am häufigsten zurückkehre. Warum? Weil er von allen seinen Filmen am meisten Seele hat. Ich kann mich an den nuancierten Schauspielmomenten kaum sattsehen: Pam Griers wissendes Lächeln, wenn sie Ordell an der Nase herumführt; Robert Forsters sehnsüchtiger Blick, als Jackie zum Abschied Across 110th Street mitsummt; Samuel L. Jacksons unheilvolles Schweigen, als ihm dämmert, dass er ausgetrickst wurde. Jackie Brown bietet Spannung, ja, aber auch Melancholie, Romantik, Humor und verdammt coole Vibes. Er ist ein Film für Genießer – kein Fast-Food-Cinema, sondern ein mit Liebe gekochtes Soul-Food, das man langsam auf der Zunge zergehen lässt.

Natürlich ist kein Film perfekt, und auch Jackie Brown hat vielleicht ein-zwei Längen im Mittelteil. Doch diese Längen empfinde ich eher als willkommene Atempausen, die uns tiefer in das Lebensgefühl eintauchen lassen. Es ist einer dieser Filme, in denen man einfach gerne „abhängt“, selbst wenn gerade kein Mord und Totschlag passiert. Tarantino schafft es, dass uns das Schicksal der Figuren wirklich kümmert. Am Ende fiebern wir nicht nur mit, ob Jackies Plan klappt, sondern auch, ob sie vielleicht mit Max zusammenkommt – was für einen Tarantino-Film überraschend sentimental ist.

Jackie Brown hinterlässt mich jedes Mal mit einem Lächeln und einem Hauch Wehmut. Das Lächeln, weil es Freude macht, so klug unterhalten zu werden. Die Wehmut, weil man diese Charaktere ungern ziehen lässt – man möchte wissen, was aus Jackie wird in Spanien, ob Max vielleicht doch irgendwann den Mut fasst, ihr nachzureisen. Es ist ein Film, der einen nachhallenden Eindruck hinterlässt, weit über das hinaus, was man von einem „Caper-Krimi“ erwarten würde.

Unter dem Strich kann ich nur sagen: Jackie Brown ist Quentin Tarantinos unterschätztes Meisterwerk, ein Film, der mit viel Stil und noch mehr Substanz glänzt. Wer ihn damals verpasst oder vorschnell abgetan hat, sollte ihm heute unbedingt eine zweite Chance geben – ganz im Sinne seines eigenen Themas der „zweiten Chancen“. Für mich persönlich steht dieser Film in Tarantinos Œuvre ganz oben. Meine Jackie Brown Bewertung: 9 von 10 Punkten. Ein nahezu perfekter Filmgenuss, der mit jedem Anschauen besser wird – und den ich, um es mit Jackies Worten zu sagen, „jede einzelne verdammte Minute ausgekostet“ habe.

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio