„Death Proof“: Eine wild ride zwischen Retro-Charme und feministischer Rebellion

Quentin Tarantinos „Death Proof“ (2007) ist ein Film, der auch über ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen noch hitzig diskutiert wird. Als Teil des Doppelprojekts Grindhouse erschien dieser Streifen zunächst zusammen mit Robert Rodriguez’ Planet Terror – und floppte an den US-Kinokassen. Viele Zuschauer waren verwirrt von der bewusst trashigen Aufmachung und dem gemächlichen Erzähltempo. Doch für eingefleischte Cineasten und Tarantino-Fans entpuppt sich Death Proof als verstecktes Juwel: ein unterschätzter, einzigartiger Film mit ausgeprägtem 70er-Jahre-Vibe, brutaler Schlusssequenz und unverkennbar coolem Stil. In dieser Filmkritik tauchen wir tief ein in Tarantinos Slasher-Hommage und analysieren, warum dieser Film mehr Anerkennung verdient – unter anderem dank seines feministischen Subtexts, handgemachter Verfolgungsjagden und eines starken Frauenensembles. Meine persönliche Wertung vorab: 7,5/10. Warum trotz einiger Schwächen so hoch? Schauen wir uns das genauer an.

Zweiteilung eines Slasher-Trips

Tarantino strukturiert Death Proof ungewöhnlich: Der Film besteht aus zwei klar getrennten Hälften, die fast wie zwei Kurzfilme hintereinander ablaufen. Beide folgen einer klassischen Slasher-Horror-Grundidee: Eine Gruppe junger Frauen genießt sorglos ihr Leben, bis ein psychopathischer Killer – in diesem Fall der unheimliche Stuntman Mike – sie ins Visier nimmt. Die erste Hälfte spielt in Austin, Texas, wo drei Freundinnen (unter ihnen Vanessa Ferlito als Arlene „Butterfly“ und Sydney Tamiia Poitier als DJ Jungle Julia) eine Partynacht verbringen. Tarantino lässt sich hier Zeit, um die Clique in langen Dialogsequenzen vorzustellen. Es wird geplaudert, geflirtet und getrunken – scheinbar harmlos, doch eine unterschwellige Spannung baut sich auf. Denn immer wieder taucht ein schwarzer 1970er Muscle-Car mit Totenkopf-Logo auf der Motorhaube im Hintergrund auf, gefahren von einem mysteriösen Fremden. Diese erste Stunde fühlt sich an wie ein vertraulicher Roadtrip mit Freunden, bei dem man aber spürt, dass etwas Böses in der Luft liegt. Tarantino spielt genüsslich mit der Erwartungshaltung des Publikums: Man weiß, dass man einen Slasher schaut, und jede unscheinbare Szene könnte ins Grauen kippen.

Plötzlich schaltet der Film vom Leerlauf in den fünften Gang. Was als gemütlicher Barabend begann, endet in einer Schocksequenz brutaler Gewalt: Stuntman Mike (Kurt Russell), der sich zuvor noch charmant mit den Frauen unterhalten hat, entpuppt sich als Killer am Steuer. In einem adrenalingeladenen Crescendo rammt er mit seinem „death-proof“ präparierten 1969er Chevy Nova frontal in das Auto der ahnungslosen ersten Mädels-Clique. Tarantino zieht alle Register des Splatter-Crashs: In verstörender Detailaufnahme sehen wir jeden Aufprall aus verschiedenen Blickwinkeln – splitterndes Glas, fliegende Körper, abreißende Gliedmaßen. Der Schnitt zeigt uns in Zeitlupe nacheinander das schreckliche Schicksal jeder Insassin. Dieser erste Abschnitt endet abrupt und hinterlässt uns gleichermaßen schockiert wie benommen. Er hat die klassische Slasher-Formel erfüllt: Der Killer hat zugeschlagen und scheinbar niemand entkommt. Doch Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn er es dabei beließe.

Die zweite Filmhälfte versetzt uns einige Monate später nach Tennessee und stellt eine neue Gruppe von jungen Frauen vor. Hier ändert sich der Tonfall spürbar. Wieder verbringen wir zunächst viel Zeit mit scheinbar banterhaften Gesprächen: Vier Freundinnen auf dem Landtrip, darunter Abernathy (Rosario Dawson), Kim (Tracie Thoms) und Zoë (Zoë Bell, die sich selbst spielt), scherzen über Jungs, Autos und Filmflausen. Tarantino baut die Spannung diesmal subtiler auf – der Zuschauer ahnt bereits, dass Stuntman Mike erneut zuschlagen wird, doch wann? Die Erzählweise gleicht einem Katz-und-Maus-Spiel: Wir sehen Mike im Hintergrund lauern, die Kamera deutet seine voyeuristische Perspektive an, während die Frauen nichts Böses ahnen und sogar einen highspeed-Ausflug mit einem 1970 Dodge Challenger planen (ein direktes Zitat des Auto-Kultfilms Vanishing Point von 1971). Die zweite Hälfte spiegelt in gewisser Weise die erste, aber Tarantino dreht das Konzept schließlich auf links. Aus dem anfänglichen Suspense-Teasing wird im Finale ein actiongeladener Albtraum – jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Die narrative Zweiteilung von Death Proof ist dabei bewusst gewählt: Sie durchläuft die typischen Slasher-Stationen (Vorstellung der Opfer, erster Angriff, Zuspitzung) zweimal, um beim zweiten Mal die Erwartungen zu brechen. Dieses strukturelle Experiment mag für manche Zuschauer ungewohnt sein, doch es zahlt sich aus, indem es die Spannung konsequent steigert und uns im Finale mit voller Wucht trifft.

Stuntman Mike und starke Frauenfiguren

Im Zentrum von Death Proof steht einer der ungewöhnlichsten Killer der jüngeren Filmgeschichte: Stuntman Mike. Verkörpert vom charismatischen Kurt Russell, ist Mike ein ehemaliger Hollywood-Stuntman mit vernarbtem Gesicht und einem unheimlichen Lächeln. Anders als stumme Slasher-Ikonen à la Michael Myers oder Jason Voorhees ist Stuntman Mike ein gesprächiger, zunächst fast sympathischer Kerl. Er erzählt von seinen Kino-Stuntzeiten, nippt an seinem Getränk (natürlich Virgin Mary, da er ja noch fahren muss) und gewinnt mit altmodischem Macho-Charme das Vertrauen seiner potenziellen Opfer. Doch hinter der freundlichen Fassade lauert ein krankes Verlangen nach Gewalt. Mike hat seine beiden muscle cars – einen schwarzen Chevy Nova und später einen schwarzen Dodge Charger – so modifiziert, dass sie „100% death-proof“ sind, zumindest für ihn auf dem Fahrersitz. Seine Methode des Tötens ist ebenso feige wie perfide: Er nutzt sein Auto als Mordwaffe, rammt und zermalmt seine Opfer in orchestrierten Unfällen. Tarantino zeichnet Mike als eine Art Meta-Slasher-Figur: ein Killer, der die Regeln des Genres kennt und bewusst mit ihnen spielt. Mike macht Polaroid-Fotos von seinen ahnungslosen Zielen, verfolgt sie wie ein Jäger seine Beute und genießt den Terror, den er auslöst. Gleichzeitig ist er aber auch ein Relikt einer vergangenen Ära – ein einsamer Wolf, dessen toxische Männlichkeit und Stolz auf altmodische Handwerkskunst (Stunts statt CGI) ihn antreiben. Interessanterweise demontiert der Film Mikes Coolness im Verlauf: War er anfangs noch souverän und in Kontrolle, zerbröselt seine überhebliche Fassade, sobald die Situation sich gegen ihn wendet.

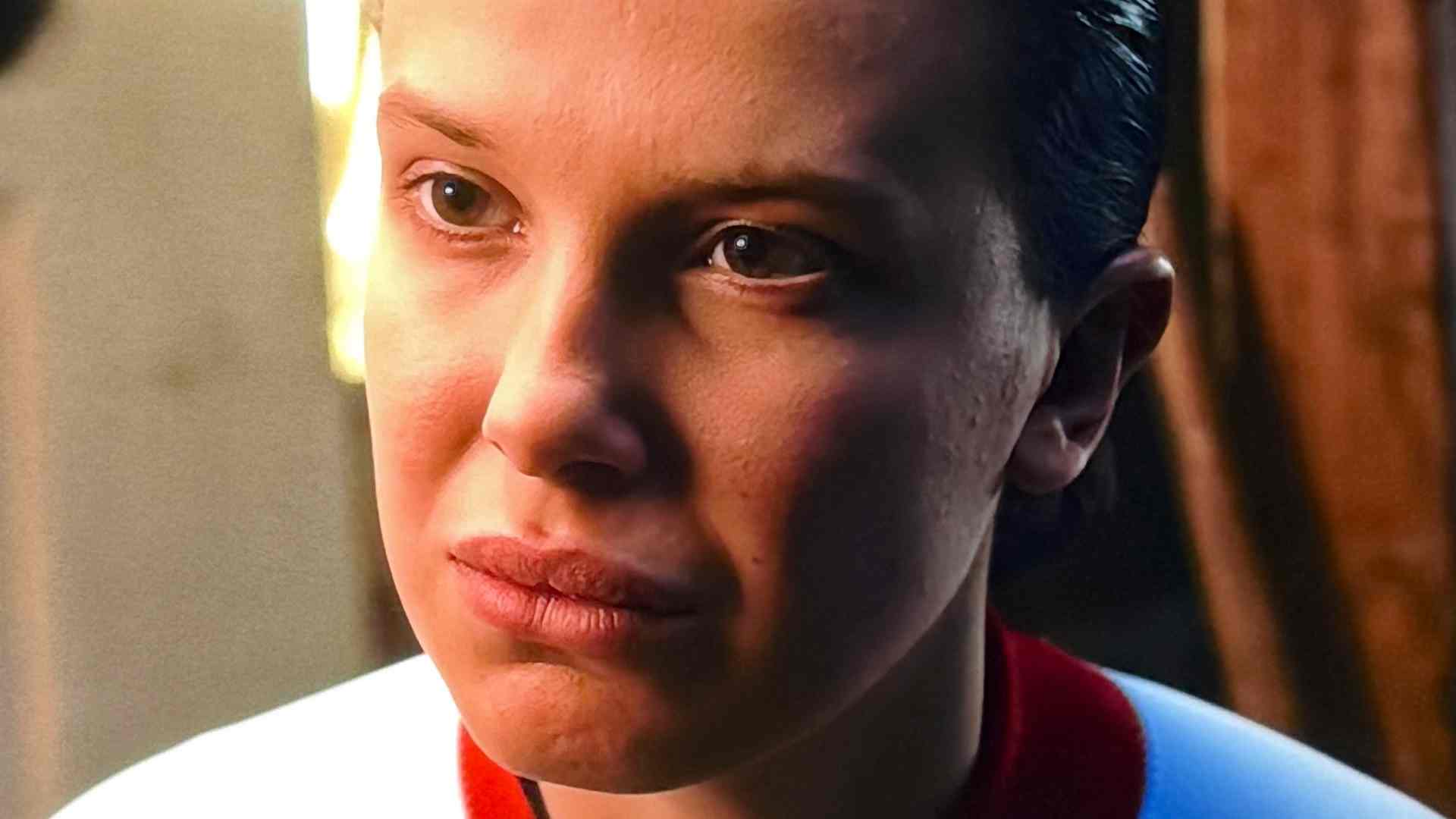

Auf der Gegenseite stehen die weiblichen Hauptfiguren, die Tarantino mit viel Liebe zum Detail und Respekt zeichnet. In beiden Hälften lernen wir die Frauen durch lange Gespräche kennen – wir hören ihren derben Humor, ihre Freundschaftsdynamik, ihre Träume und Ängste. Sie wirken authentisch und stark, jede auf ihre Weise. Besonders die zweite Gruppe – bestehend aus Abernathy, Kim, Lee (Mary Elizabeth Winstead) und der furchtlosen Stuntfrau Zoë – entwickelt sich zum Herzstück des Films. Anfangs ahnen diese Frauen nichts von Mikes finsteren Absichten. Doch im Gegensatz zur ersten Gruppe sind sie ihm letztlich nicht hilflos ausgeliefert. Hier kommt ein genialer Kniff ins Spiel: Zwei der Frauen (Zoë und Kim) sind selbst Stuntwomen und damit genau die Richtigen, um es mit einem wahnsinnigen Stuntman aufzunehmen. Als Mike sie mitten in ihrer spritzigen Spritztour plötzlich attackiert, drehen sie den Spieß kurzerhand um. Was folgt, ist die Umkehr der Opferrolle: Aus gejagten Opfern werden entschlossene Jägerinnen. Diese Charakterentwicklung ist untypisch für das Slasher-Genre, in dem meist ein „Final Girl“ allein ums Überleben kämpft. Tarantino gönnt uns hier gleich drei Final Girls, die solidarisch zusammenhalten.

Stuntman Mike durchläuft derweil eine ebenso ungewöhnliche Entwicklung für einen Horror-Killer. Nach seinem Überraschungsangriff auf die zweite Mädels-Clique muss er feststellen, dass er sich diesmal mit den Falschen angelegt hat. Als Kim plötzlich eine Pistole zückt und ihn verletzt, erlebt der Zuschauer einen fast schon schwarzen Humor: Der vorher so coole Mike verfällt in Panik. Er kreischt vor Schmerz, flucht und versucht, davonzufahren – nichts bleibt übrig von der selbstsicheren Fassade des unbesiegbaren Killers. Dieser Bruch mit der üblichen Genre-Erwartung (wo der Killer meist ungerührt weiterwütet) zeichnet Death Proof aus. Man ertappt sich dabei, wie man plötzlich Mitleid mit dem Bösewicht empfindet, nur um im nächsten Moment zu jubeln, wenn die Frauen ihm nachsetzen. Tarantino formt seine Figuren mit einer solchen Sorgfalt, dass wir ihre Rollenwechsel glaubhaft mitvollziehen: Von potenziellen Opfern zu Rächerinnen, vom raubtierhaften Killer zum gehetzten Opfer. Im Ergebnis bleiben gerade die starken Frauenfiguren nachhaltig in Erinnerung – ein Ensemble, das dem Film seine feministische Note verleiht, ohne je belehrend zu wirken.

Grindhouse-Ästhetik und 70er-Zitate

Tarantino hat Death Proof visuell wie ein verloren geglaubtes B-Movie aus den 1970ern inszeniert. Die Grindhouse-Ästhetik zieht sich vor allem durch die erste Filmhälfte: Das Bild ist künstlich gealtert, mit Kratzern, Sprüngen und leicht ausgewaschenen Farben, als hätte der Film jahrelang in abgeranzten Vorstadtkinos rauf und runter gespult. Dieser bewusste Retro-Look ist eine Hommage an Exploitation-Klassiker und verleiht Death Proof viel von seinem Charme. In einigen Versionen gibt es sogar einen kurzen Schwarzweiß-Abschnitt – ein augenzwinkernder Stilbruch, der an frühere Techniken erinnert, wenn etwa Filmrollen fehlten oder wechselten. Tarantino ahmt nicht nur die visuelle Patina der 70er nach, sondern zitiert auch ikonische Einstellungen jener Zeit: Dazu gehören Split-Screen-Sequenzen (etwa wenn Stuntman Mike gleichzeitig beobachtet und verfolgt), extrem nahe Einstellungen von heulenden Motoren und quietschenden Reifen, sowie lange Takes, die uns ganze Dialogszenen ohne Schnitt verfolgen lassen. Die Kameraarbeit (übrigens vom Regisseur selbst übernommen) variiert gekonnt zwischen gemächlichen, beobachtenden Shots in den Dialogpassagen und rasantem, nervenzerreißendem Wackelkamera-Einsatz während der Actionszenen. Ein Beispiel ist die finale Verfolgungsjagd in Death Proof: Hier bleibt der Zuschauer dank langer, ungeschnittener Einstellungen stets orientiert, wo sich welches Fahrzeug befindet – man spürt förmlich die Geschwindigkeit und Gefahr. Kein modernes Schnittgewitter trübt die Übersicht; stattdessen vertraut Tarantino auf die Klarheit echter Stunt-Arbeit.

Natürlich dürfen auch Tarantinos typische cineastische Spielereien nicht fehlen. Die liebevollen Anspielungen auf ältere Filme sind omnipräsent: Wenn Zoë Bell und ihre Freundinnen den weißen Dodge Challenger auswählen, schlagen sie diesen aus purer Cinephilie vor – es ist das Auto aus ihrem geliebten Straßenfilm Vanishing Point. Gleich darauf wird eine wilde Autofahrt ohne CGI zelebriert, die an Klassiker wie Bullitt oder Dirty Mary, Crazy Larry erinnert. Auch im Produktionsdesign wimmelt es von 70er-Zitaten: Kneipenschilder, Kostüme (etwa die Cheerleader-Uniform von Lee, die herrlich an kitschige Horrorfilmschülerinnen erinnert), ja sogar die stilisierten Vorspänne und Texteinblendungen atmen den Geist des Grindhouse-Kinos. Besonders auffällig ist Tarantinos Fetisch für Frauenfüße, der hier augenzwinkernd übertrieben zelebriert wird – von nahen Kamera-Einstellungen auf wippende nackte Zehen auf dem Armaturenbrett bis hin zu Mikes unheimlicher Berührung eines Fußes seiner schlafenden Beifahrerin vor dem Angriff. Diese Details mögen Selbstzweck sein, aber sie tragen zur eigentümlichen Atmosphäre bei, in der man nie vergisst, dass Death Proof auch ein Meta-Film ist: ein modernes Werk, das so tut, als wäre es ein Trash-Relikt vergangener Zeiten.

Motorengeheul und Retro-Soundtrack

Wenig überrascht es, dass Quentin Tarantino auch in Death Proof ein exquisites Händchen für Musik beweist. Der Soundtrack liest sich wie eine liebevoll zusammengestellte Mixtape aus obskuren 60er- und 70er-Jahre-Perlen, die jede Szene perfekt untermalen. Schon der Auftakt groovt mit dem funky Instrumental „The Last Race“ von Jack Nitzsche, das sofort die Retro-Stimmung setzt. In der legendären Bar-Szene legt Tarantino dann gleich mehrfach auf: Wenn Arlene ihren versprochenen Lapdance hinlegt, erklingt „Down in Mexico“ von The Coasters – ein ebenso sinnlicher wie ominöser Oldie, der Mikes lüsternen Blick begleitet. Kurz darauf, auf der nächtlichen Landstraße, dröhnt „Hold Tight!“ von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich aus dem Autoradio der Mädels, genau in dem Moment, bevor Mike zuschlägt. Ironischerweise fordert der Songtitel die Insassinnen auf, sich „festzuhalten“ – was sie angesichts des bevorstehenden Crashs buchstäblich besser getan hätten. Diese Art von musikalischem Insider-Witz beherrscht Tarantino meisterhaft. Im Finale schließlich, wenn die Frauen ihr Rachegericht vollstrecken, rockt „Chick Habit“ von April March über den Endcredits, als triumphaler, femininer Abgesang auf Mikes Machogehabe. Der Death Proof Soundtrack ist nicht nur Ohrwurm-tauglich, sondern auch erzählerisch clever eingesetzt: Jeder Song kommentiert subtil das Geschehen oder konterkariert es ironisch.

Doch nicht nur die Musik, auch das Sounddesign verdient Lob. Tarantino weiß um die durch Mark und Bein gehende Wirkung von Motorensounds. Das wütende Aufheulen von Mikes getunten V8-Motor, das Kreischen der Reifen auf Asphalt, das laute Krachen bei den Zusammenstößen – all das wird in Death Proof zur akustischen Waffe. In der langen Verfolgungsjagd der zweiten Hälfte verzichtet Tarantino streckenweise komplett auf Musik, sodass wir uns voll auf das dröhnende Motorengeheul und das Blechscheppern konzentrieren. Jede Gangschaltung, jeder Tritt aufs Gaspedal ist deutlich zu hören und erhöht den Pulsschlag des Zuschauers. Wenn Zoë Bell auf der Motorhaube liegt und Mike von hinten ins Auto kracht, hört man das Quietschen der Karosserie und ihr Schreien – Momente, die einem regelrecht den Atem rauben. Diese akustische Inszenierung von Gewalt sorgt dafür, dass man als Zuschauer fast physisch spürt, wie gefährlich und schmerzhaft die gezeigten Stunts sind. Anspannung macht sich breit, wenn in einer Szene nach dem Crash plötzlich Totenstille eintritt, nur um dann vom Röhren eines unverwüstlichen Motors durchbrochen zu werden – ein Zeichen dafür, dass das Monster noch lebt. Insgesamt verschmelzen Musik und Geräusche in Death Proof zu einem Klangteppich, der den Retrocharakter unterstreicht und gleichzeitig die emotionale Wucht jeder Szene verstärkt. Tarantino hat hier einmal mehr bewiesen, dass er Soundtrack und Soundeffekte ebenso gezielt einzusetzen weiß wie Kamerawinkel oder Dialogzeilen.

Feminismus, Rache und toxische Männlichkeit

Unter der Haube dieses scheinbar simplen Car-Slasher-Films verstecken sich bemerkenswerte Themen und Botschaften. Besonders auffällig ist der feministische Subtext, der Death Proof durchzieht. Tarantino – sonst eher bekannt für cool inszenierte Gewaltorgien als für Polit-Statements – liefert hier dennoch eine Geschichte, die man als feministischen Film lesen kann. Warum? Betrachten wir den Handlungsverlauf: In klassischer Slasher-Manier werden zunächst Frauen Opfer eines männlichen Triebtäters. Doch anstatt in der üblichen Hilflosigkeit zu verharren, nehmen die Frauen in der zweiten Hälfte ihr Schicksal selbst in die Hand. Death Proof verwandelt sich in eine waschechte Rachefantasie: Drei Frauen jagen einen Frauenschänder ohne Gnade und setzen damit ein kraftvolles Zeichen. Die Botschaft ist klar – der Spieß lässt sich umdrehen, und zwar mit vereinten Kräften. Es ist befriedigend zu sehen, wie der ehemals dominante männliche Aggressor am Ende unterlegen ist und buchstäblich von einem Frauen-Trio plattgemacht wird. Dieser Twist kann als Kommentar auf das Genre gelesen werden: In vielen Horrorfilmen sind Frauen die hysterischen Opfer, hier dagegen sind sie die mutigen Rächerinnen. Tarantino spielt mit diesen Erwartungen und erfüllt am Ende genau das, wonach man sich insgeheim sehnt, wenn man all die klischeehaften Scream-Queens und schmierigen Killer der Filmgeschichte kennt – er gibt den Frauen die Macht zurück.

Natürlich kann man diskutieren, inwiefern Tarantino hier tatsächlich Feminismus betreibt oder nur Exploitation-Klischees umkehrt. Er sexualisiert seine Protagonistinnen durchaus – knappe Shorts, viel Bein, der voyeuristische Blick auf Arlenes Lapdance. Doch zugleich verleiht er ihnen Agency, Würde und Schlagfertigkeit. Die toxische Männlichkeit, die Stuntman Mike repräsentiert, wird entlarvt und bestraft. Mike ist im Grunde ein Feigling, der seine Unsicherheiten hinter dem Steuer maskiert. Sein Bedürfnis, Frauen Angst einzujagen und zu verletzen, entspringt einer zutiefst gestörten Männlichkeit, die keine echte Stärke besitzt. Sobald ihm eine Frau mit gleicher Münze heimzahlt (Kim schießt ihm gezielt in den Arm), bricht er zusammen. Death Proof hält diesem Typ Mann einen Spiegel vor: Am Ende lacht das Publikum ihn aus – ein befreiender Moment, der zeigt, wie lächerlich solch machohaftes Gebaren eigentlich ist, wenn es seiner Macht beraubt wird.

Darüber hinaus ist Tarantinos Film eine Liebeserklärung an das Slasher-Genre selbst, mit all seinen Tropen, aber eben auch ein Kommentar darauf. Er zelebriert die Formel (der unaufhaltsame Killer, die wehrlosen Opfer, das finale Girl-Power-Moment), aber führt sie gleichzeitig ad absurdum. Die Botschaft könnte lauten: Auch ein vermeintlich minderes Genre wie Exploitation-Horror kann subversiv genutzt werden, um dem Publikum klammheimlich progressive Ideen zu servieren. Und seien wir ehrlich – selten hat sich Girlpower auf der Leinwand so süß angefühlt wie in den letzten Minuten von Death Proof, wenn drei Frauen lachend und erschöpft triumphierend über dem leblosen Körper des Bösewichts stehen. Dieser Schlussmoment – ein Freeze-Frame eines high-five-artigen Kicks – ist pure Katharsis und entlässt uns mit dem Gefühl, eine absurde, aber auch befreiende Gerechtigkeit erlebt zu haben.

Kurt Russell und das weibliche Ensemble

Ein weiterer Trumpf von Death Proof sind die Schauspiel-Leistungen, allen voran Kurt Russell als Stuntman Mike. Russell spielt den psychopathischen Stuntfahrer mit sichtlichem Vergnügen und nuanciertem Timing. Anfangs ist sein Mike charmant, beinahe väterlich freundlich – man kann verstehen, warum die jungen Frauen ihn zunächst nicht ernsthaft bedrohlich finden. Doch wenn die Maske fällt, legt Russell eine furchteinflößende Präsenz an den Tag: Sein diabolisches Grinsen, wenn er Gas gibt und das Unheil seinen Lauf nimmt, lässt einem einen Schauer über den Rücken laufen. Ebenso beeindruckend ist, wie Russell später Mikes Bruch darstellt – vom reißzähnefletschenden Raubtier zum jammernden Feigling. Diese Wandlung vollzieht er schauspielerisch glaubwürdig und verleiht dem Charakter dadurch fast tragikomische Züge. Man merkt, dass Tarantino Kurt Russell – selbst ein Kultstar aus Genreklassikern der 80er (Escape from New York, The Thing) – bewusst besetzt hat, um dessen Image zu spielen: Hier darf der einstige Held zum verqueren Schurken werden, ohne jedoch seine Coolness komplett zu verlieren.

Dem gegenüber steht ein Ensemble an Schauspielerinnen, das hervorragend harmoniert und dem Film sein Herz verleiht. Zoë Bell ist die wohl bemerkenswerteste Entdeckung: Eigentlich als Stuntfrau bekannt (sie war Uma Thurmans Double in Kill Bill), spielt sie hier im zweiten Teil sich selbst – eine neuseeländische Stuntwoman, die wild entschlossen ist, Spaß zu haben. Bells natürliche Ausstrahlung und körperliche Furchtlosigkeit springen direkt von der Leinwand. Wenn sie auf dem Auto herumturnt oder einen kehligen Freudenschrei ausstößt, kauft man ihr jede Sekunde ab, weil sie es wirklich selbst tut. Das verleiht Death Proof eine Authentizität, die man spürt. Rosario Dawson bringt als Abernathy eine herrlich genervte Bodenständigkeit ein – sie ist zunächst die vernünftigste der Truppe, was ihren späteren Umschwung zur Rächerin umso befriedigender macht. Tracie Thoms als Kim liefert coole Sprüche am laufenden Band und agiert als toughe Fahrerin während der Verfolgungsjagd absolut überzeugend. Ihre Schlagfertigkeit („Er hat auf mein Auto geschossen! Niemand schießt auf mein Auto!“) sorgt für Lacher und Jubel zugleich. Mary Elizabeth Winstead als Lee hat zwar eine kleinere Rolle, bleibt aber als unschuldige „Cheerleader“ im Film-innen-Film Setting in Erinnerung – und ihr Schicksal (in der Obhut eines dubiosen Rednecks zurückgelassen, während die anderen mit dem Wagen davonbrausen) ist ein kleiner ironischer Nebenwitz, der Tarantinos schwarzen Humor zeigt.

Nicht zu vergessen die Besetzung der ersten Hälfte: Vanessa Ferlito überzeugt als Arlene „Butterfly“, insbesondere in der berühmten Lapdance-Sequenz, wo sie zugleich sinnlich und selbstbewusst wirkt. Sydney T. Poitier als Jungle Julia dominiert die Dialoge mit schnippischen Kommentaren und gibt eine unvergessliche Coolness-Queen, deren Verlust wir tatsächlich bedauern. Auch Rose McGowan hat einen kurzen, aber markanten Auftritt als Pam, die ahnungslose Anhalterin, die Mikes „todsicherem“ Wagen zum Opfer fällt – eine makabre Rolle, die McGowan mit tragischer Naivität füllt. Insgesamt spürt man, dass Tarantino ein Händchen für Casting hat: Jeder noch so kleine Part (selbst Tarantinos eigener Cameo als schmieriger Barkeeper Warren) sitzt und trägt zur Gesamtstimmung bei. Die Chemie unter den Darstellerinnen lässt einen wirklich glauben, einer Freundesclique zu lauschen – was dann die spätere Gewalt umso schockierender, aber auch die gemeinsame Rache umso süffiger macht. In Death Proof sind es diese engagierten Darstellungen, die den Figuren Leben einhauchen und uns emotional involvieren, obwohl sie archetypische Rollen in einem B-Film-Setup verkörpern.

Meta-Ebene und Genre-Brüche

Wer Quentin Tarantinos Stil kennt, wird in Death Proof zahlreiche vertraute Elemente und selbstreflexive Spielereien entdecken. Gerade weil dieser Film oft als „Tarantinos schwächster“ abgetan wird, lohnt sich ein genauerer Blick auf seine Regiehandschrift hier – denn Death Proof ist in vielerlei Hinsicht Tarantino in Reinkultur, nur eben auf die Spitze getrieben. Da ist zum einen die Meta-Ebene: Tarantino macht keinen Hehl daraus, dass wir einen Film über Filme sehen. Vom Grindhouse-Look über die Casting-Entscheidung, eine echte Stuntfrau sich selbst spielen zu lassen, bis hin zu den endlosen Popkultur-Dialogen – Death Proof reflektiert ständig über sein eigenes Genre. Die Figuren unterhalten sich über alte Filme, Auto-Stunts, Musik – als würden sie nebenbei einen Filmclub-Podcast aufnehmen. Dieser Meta-Humor erreicht sogar die Handlung selbst: Stuntman Mike als Mörder am Filmset der Straße trifft auf echte Stuntwomen – Realität und Fiktion verschmelzen. Tarantino, der in der Postmoderne des Kinos groß geworden ist, inszeniert hier quasi einen Film im Film: Death Proof könnte auch in einem alternativen Universum auf einer Leinwand innerhalb von Pulp Fiction laufen, so sehr zelebriert er den Zitatcharakter.

Die Zitate und Anspielungen sind dabei liebevoll eingeflochten. Man erkennt Anleihen an Faster, Pussycat! Kill! Kill! (starke Frauen drehen den Spieß um), an John Carpenters Halloween (der unheimliche Beobachter, die langen Stalking-Sequenzen in der ersten Hälfte) und natürlich an unzählige Auto-Action-Streifen. Tarantino verwendet sogar Sound-Effekte und Melodien, die genreaffine Zuschauer wiedererkennen – etwa das Handy-Klingeln von Jungle Julia, das die Titelmelodie aus Twisted Nerve (bekannt aus Kill Bill) ist, als kleiner Insider-Gag. All diese Verweise fühlen sich nie zufällig an, sondern wie ein verschmitzter Dialog mit dem Zuschauer: „Schau mal, das kennst du doch!“. Es ist Tarantinos Art, seine eigene cineastische Leidenschaft mit uns zu teilen.

Doch so verspielt Death Proof auch ist, Tarantino bricht ebenso mutig mit Genre-Konventionen. Wie bereits erwähnt, nimmt er die üblichen Slasher-Regeln und stellt sie auf den Kopf. Er erlaubt sich extrem lange Aufbauphasen, wo andere Horrorfilme längst den nächsten Schock unterbringen würden. Dieses Riskante, beinahe Trotzige – das bewusste Austarieren von Tempo (Roger Ebert beschrieb es treffend als „zwei Geschwindigkeiten: Pause und Vollgas“) – ist ein Markenzeichen des Regisseurs, hier aber noch radikaler umgesetzt. Ebenso ungewöhnlich ist der Verzicht auf digitale Tricks: In einer Ära, in der Action und Horror immer mehr auf CGI setzen, ist Death Proof Tarantinos Manifest für handgemachtes Kino. „Kein doppelter Boden, keine Tricks“ scheint sein Motto – was zählt, ist das Handwerk. Das verleiht dem Film trotz aller Ironie eine handfeste Ehrlichkeit.

Schließlich ist Death Proof auch in puncto Tonfall ein typischer Tarantino: Brutale Gewalt bricht unvermittelt das gemächliche Geplauder, Humor und Horror liegen dicht beieinander. Der Moment, in dem die Heldinnen am Ende jubelnd Mikes Leiche umringen, ist gleichermaßen schockierend, befreiend und komisch – wer Tarantinos Hang zu schrillen Wendungen kennt (Stichwort From Dusk Till Dawn, wo plötzlich Vampire auftauchen), erkennt hier seine Handschrift. Er nimmt das Publikum auf eine genreübergreifende Achterbahnfahrt mit, auf der man nie weiß, was hinter der nächsten Kurve lauert. Diese Mischung aus Hochachtung vor dem Genre und gleichzeitiger subversiver Brechung desselben macht Death Proof zu einem waschechten Tarantino-Produkt. Man könnte sagen, es ist sein frechster Insider-Witz – einer, der allerdings nur zündet, wenn man sich auf das Spiel einlässt.

Tarantinos Experiment im Slasher-Genre

Im Kontext von Quentin Tarantinos Gesamtwerk nimmt Death Proof eine Sonderstellung ein. Nach Megahits wie Pulp Fiction oder Kill Bill wirkte dieser Film für viele wie ein Kuriosum – kleiner, schmutziger, weniger ambitioniert auf den ersten Blick. Tarantino selbst nannte Death Proof rückblickend sein „schlechtestes“ Werk, ein filmisches „Ausprobieren mit der linken Hand“. Doch gerade diese Experimentierfreude macht den Reiz aus. Verglichen mit anderen Tarantino-Filmen fehlt Death Proof vielleicht die narrativ-komplexe Struktur von Pulp Fiction oder die epische Breite eines Inglourious Basterds. Stattdessen fühlt er sich fast wie eine Fingerübung an, eine Hommage, die aus dem Ruder läuft – im besten Sinne. Wo Kill Bill die 70er-Exploitation in eine stylishe Hochglanz-Oper verwandelte, geht Death Proof einen Schritt weiter zurück und taucht komplett in den Grindhouse-Dreck ein. Das Ergebnis ist roh und ungeschliffen, was manchen enttäuschte, die einen „typischen“ Tarantino erwartet hatten. Aber genau das war Absicht: Tarantino wollte den B-Film-Spirit authentisch einfangen, inklusive Längen, Schrullen und schäbigem Charme.

Vergleicht man Death Proof mit klassischen Slasher- und Horrorfilmen, wird klar, wie ungewöhnlich Tarantinos Ansatz ist. In einem Genre, das oft von formelhaften Fortsetzungen und eindimensionalen Figuren lebt, setzt er auf Charakterzeichnung und Dialog. Viele Horror-Slasher hätten die Geduld nicht, 30+ Minuten in eine Kneipe zu schauen, in der Leute einfach nur reden – Tarantino schon. Dadurch erreicht er etwas Eigenwilliges: Wenn die Gewalt losbricht, schockiert sie umso mehr, weil wir die Figuren ungewöhnlich gut kennengelernt haben. In Bezug auf die Slasher-Tradition dreht Tarantino auch das Konzept des „Final Girl“ ins Extreme: Hier stehen am Ende gleich drei Final Girls vereint dem Killer gegenüber, was eher an kooperative Actionfilme erinnert als an Horrorschocker. Mit diesem Twist stellt Death Proof Genreerwartungen auf den Kopf. Wo sonst der maskierte Killer bis zum Ende übermenschlich stark erscheint, wird er hier im dritten Akt erniedrigt. Das ist mutig und spaltet sicherlich das Publikum – Puristen mögen argumentieren, dass damit die Horror-Wirkung geschmälert wird, Fans hingegen feiern die frische Perspektive.

Interessant ist auch, Death Proof neben Tarantinos anderen starken Frauenfilmen zu betrachten. Kill Bill präsentierte eine einsame Rächerin im Comic-Stil, Jackie Brown eine abgezockte Heldin im Noir-Umfeld. Death Proof hingegen wirkt beinahe wie ein fehlendes Bindeglied zwischen solchen Werken und späteren Filmen wie Once Upon a Time in Hollywood (wo Tarantino erneut seiner Nostalgie für vergangenes Kino freien Lauf ließ und wiederum eine Stunt-Persönlichkeit ins Zentrum rückte). Zwar ist Death Proof kleiner dimensioniert, doch die Liebe zum Kino, die hier drin steckt, ist riesig. Der Film ist vollgestopft mit Referenzen und dennoch ganz persönlich – fast, als hätte Tarantino einen Film nur für sich und ein paar Eingeweihte gedreht. Das erklärt vielleicht, warum er beim breiten Publikum zunächst durchfiel, während er unter Cineasten – etwa den Kritikern der französischen Cahiers du Cinéma, die Death Proof zu einem der besten Filme 2007 kürten – hoch geschätzt wurde.

Letztlich kann man Death Proof als Tarantinos gewagtes Genre-Experiment betrachten. Er testete aus, wie weit er Stil über Substanz stellen kann, ohne seine Handschrift zu verlieren. Für manche ging die Rechnung nicht auf: Sie sahen in Death Proof einen langweiligen, selbstverliebten Film ohne viel Sinn. Andere – und dazu zähle ich mich – sehen darin einen herrlich konsequenten Liebesbrief an eine Ära des Kinos, der unterschätzt wurde. Sicher, Death Proof ist keine meisterhafte Story voller Twists, aber er ist ein Meisterstück in Sachen Atmosphäre und Attitüde. Im Vergleich zum Mainstream-Horror sticht Tarantinos Beitrag als kurioser Außenseiter hervor, der gerade deshalb Kultstatus erreicht hat.

Unterschätzter Thrillride mit Kultpotenzial

Death Proof mag nicht Tarantinos bekanntester Film sein, doch gerade seine Einzigartigkeit macht ihn so sehenswert. Was als trashiges Spiel mit dem Slasher-Genre beginnt, entpuppt sich als cleverer Kommentar auf ebendieses, gewürzt mit fetzigen Frauenfiguren und adrenalingeladenen Auto-Stunts. Ja, der Film hat Längen und suhlt sich ein wenig in seiner eigenen Coolness – aber wer sich darauf einlässt, wird mit einem Finale belohnt, das seinesgleichen sucht. Tarantino verbindet hier augenzwinkernden Retro-Stil mit echter feministischer Power, sodass Death Proof heute als früher Vorläufer mancher „Girls to the front!“-Actionfilme gesehen werden kann. Die handgemachte Verfolgungsjagdin der zweiten Hälfte gehört fraglos zu den besten des modernen Kinos und lässt einen noch lange nach dem Abspann grinsen.

Unterm Strich ist Death Proof ein Film für Liebhaber – Liebhaber von 70er-Jahre-Schund und -Schätzchen, von starken Frauenrollen und von Tarantinos unverwechselbarem Dialog- und Inszenierungsstil. Er ist roh, er ist laut, er ist witzig und manchmal schockierend langsam – aber genau darin liegt sein Reiz. Quentin Tarantino hat hier ein Stück Filmgeschichte zitiert und gleichzeitig geschrieben. Für mich persönlich bleibt Death Proof ein unterschätztes Kleinod mit hohem Wiedersehwert. In meiner Death Proof Analyse habe ich hoffentlich zeigen können, warum dieser kontroverse Grindhouse-Trip mehr ist als nur ein überlanger Auto-Unfall. Er ist ein Statement gegen sterile CGI-Action, ein schrilles Hoch auf die Weiblichkeit im Genre und ein liebevoller Stoß in die Rippen aller Horror-Konventionen. Tarantino wollte vielleicht einfach nur Spaß haben – und genau das spürt man in jeder Minute. Mit Death Proof liefert er einen wilden Ritt ab, der uns gleichermaßen nostalgisch wie elektrisiert zurücklässt. Mein Fazit in Zahlen: 7,5/10 – definitiv unterbewertet und absolut kultverdächtig. Viel Spaß beim (Wieder-)Entdecken dieses außergewöhnlichen Films!

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio