Alien: Earth Review – Noah Hawley bringt die Xenomorphs auf die Erde

Du hast dich schon immer gefragt, was passiert, wenn die ultimativen Raubtiere des Universums auf unseren Heimatplaneten treffen? Noah Hawley beantwortet diese Frage mit "Alien: Earth" - und das Ergebnis ist nicht nur ein würdiger Zuwachs zum legendären Franchise, sondern auch eine der besten Science-Fiction-Horror-Serien der letzten Jahre. Hawley, der bereits mit "Fargo" und "Legion" bewies, dass er etablierte Marken respektvoll erweitern kann, schafft mit "Alien: Earth" etwas Seltenes: eine Prequel-Serie, die sowohl Franchise-Fans als auch Neueinsteiger begeistert.

Eine Zeitreise in die Unternehmenshölle von 2120

Die Serie spielt im Jahr 2120, zwei Jahre vor Ridley Scotts Originalfilm, in einer Welt, die von fünf Mega-Konzernen beherrscht wird. Hier treffen wir auf Wendy (Sydney Chandler), einen revolutionären Hybrid - ein synthetisches Wesen mit dem Bewusstsein eines sterbenskranken Kindes. Als das Forschungsschiff USCSS Maginot der Weyland-Yutani Corporation in Prodigy City abstürzt und eine Menagerie außerirdischer Kreaturen freisetzt, steht nicht nur die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel.

Hawley nutzt die irdische Kulisse geschickt, um die Alien-Mythologie zu erweitern. Statt der klaustrophobischen Raumschiff-Atmosphäre der Filme erleben wir nun eine dystopische Zukunftswelt, in der Unternehmen die Rolle von Regierungen übernommen haben. Diese Entscheidung erweist sich als Geniestreich, da sie dem Franchise neue thematische Dimensionen eröffnet, ohne seine DNA zu verraten.

Künstliche Intelligenz als der wahre Albtraum

Was "Alien: Earth" von seinen Vorgängern unterscheidet, ist die brillante Verwebung von KI-Themen mit dem klassischen Body-Horror der Serie. Während die Xenomorphs weiterhin für Gänsehaut sorgen, sind es die Fragen nach Menschlichkeit und künstlicher Intelligenz, die den wahren Horror der Serie ausmachen. Boy Kavalier (Samuel Blenkin), der narzisstische CEO der Prodigy Corporation, verkörpert perfekt den skrupellosen Tech-Mogul unserer Zeit - nur dass seine Experimente mit Kinderbewusstseinen in Roboterkörpern durchgeführt werden.

Hawley schrieb die Serie bereits vor ChatGPT, doch die Aktualität der KI-Diskussion macht "Alien: Earth" zu einer zeitlosen Parabel über technologischen Fortschritt und menschliche Arroganz. Die Hybride, benannt nach den Lost Boys aus Peter Pan, werden zu tragischen Figuren zwischen Menschlichkeit und Maschine - eine Metapher für unsere eigene Angst vor dem Verlust dessen, was uns menschlich macht.

Visuelle Meisterklasse trifft auf praktische Effekte

Produktionsdesigner Andy Nicholson (Gravity, Captain Marvel) erschafft eine Welt, die sowohl vertraut als auch völlig fremd wirkt. Seine detailgetreue Rekonstruktion der Nostromo-Ästhetik für die Maginot ist so akkurat, dass selbst Ridley Scott nur "Fuck me" stammeln konnte. Die Serie nutzt Thailand als Drehort für futuristische Landschaften und verwandelt Bangkok in eine glaubwürdige dystopische Metropole.

Besonders beeindruckend ist die Rückkehr zu praktischen Effekten. Wētā Workshop erschuf vollständig animatronische Xenomorphs und Facehugger mit Sabbersystemen und Kiefermechanik. Diese Entscheidung verleiht den Kreaturen eine Präsenz und Bedrohlichkeit, die CGI allein nie erreichen könnte. Wenn ein Xenomorph durch thailändische Vegetation springt, wirkt das nicht nur spektakulär, sondern auch erschreckend real.

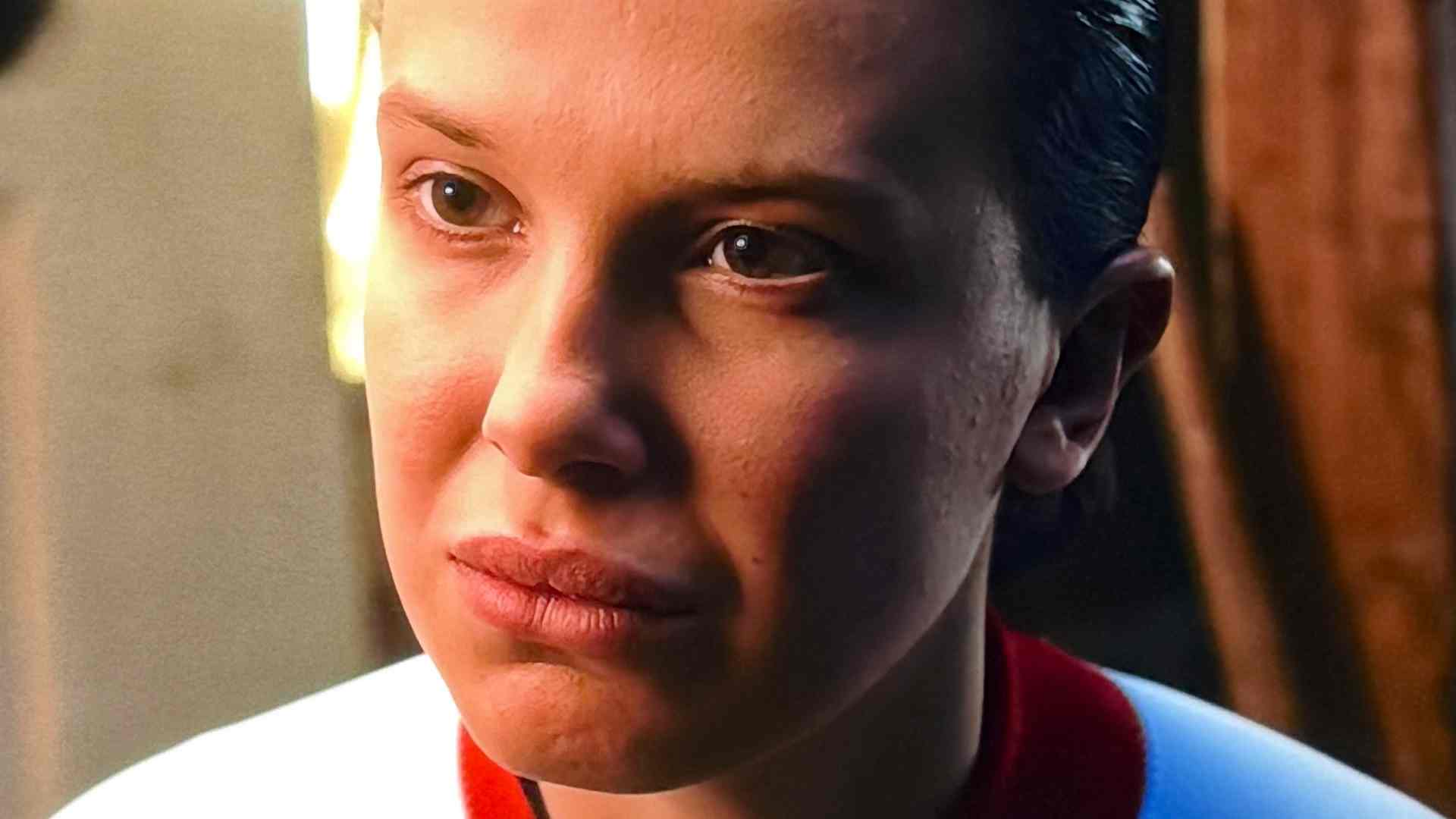

Sydney Chandler - Ein Stern wird geboren

Sydney Chandler, Tochter von Kyle Chandler, liefert in ihrer Rolle als Wendy eine Karriere-definierende Leistung ab. Die Herausforderung, ein Kind in einem erwachsenen Körper zu verkörpern, meistert sie mit einer Mischung aus Unschuld und Entschlossenheit, die an Sigourney Weavers ikonische Ripley erinnert, aber völlig eigenständig bleibt. Ihre Szenen mit den Xenomorphs - besonders wenn sie einen Chestburster streichelt - sind sowohl verstörend als auch rührend.

Timothy Olyphant glänzt als Kirsh, ein synthetisches Wesen mit Billy Idol-Frisur und einem unheimlich glatten Auftreten. Seine Darstellung eines Androiden, der sowohl Mentor als auch potenzielle Bedrohung ist, fügt der Serie eine weitere Ebene psychologischen Horrors hinzu. Olyphanths trockener Witz und seine eiskalte Präsenz machen Kirsh zu einer der faszinierendsten Figuren der Serie.

Jeff Russos audioinvisuelle Symphonie des Schreckens

Komponist Jeff Russo, bekannt aus "Fargo" und "Star Trek: Discovery", erschafft eine Partitur, die über drei Stunden Musik umfasst. Seine Komposition vereint organische Streicherarrangements mit einer eleganten Gebrochenheit, die perfekt zur Hybridität der Charaktere passt. Russons Score ehrt Jerry Goldsmiths legendäre Originalmusik, ohne sie zu kopieren - ein schwieriger Balanceakt, den er mit Bravour meistert.

Die Musikauswahl der Serie reicht von Nina Simones "Don't Let Me Be Misunderstood" bis zu Metallicas "Wherever I May Roam", wodurch eine Klanglandschaft entsteht, die sowohl zeitlos als auch futuristisch wirkt. Diese Kombination aus originalem Score und sorgfältig ausgewählten Songs verstärkt die emotionale Wirkung jeder Szene erheblich.

Ein neues Kapitel des Franchise-Kanons

Mit aktuell 95% auf Rotten Tomatoes erreicht "Alien: Earth" die höchsten Kritikerbewertungen seit "Aliens" von 1986. Diese Anerkennung ist mehr als verdient: Hawley gelingt es, die philosophischen Themen der Serie zu vertiefen, ohne ihre primitive Kraft zu verlieren. Die Serie funktioniert sowohl als eigenständiges Werk als auch als Ergänzung zur etablierten Mythologie.

Besonders gelungen ist die Art, wie die Serie bekannte Franchise-Elemente neu interpretiert. Die Facehugger werden zu Forschungsobjekten, Xenomorphs zu potentiellen "Haustieren" - Wendungen, die das vertraute Grauen in neue Kontexte setzen. Episode 5, "In Space, No One...", funktioniert als perfekte Hommage an den Originalfilm und zeigt gleichzeitig, warum die Maginot-Crew so spektakulär scheiterte.

Horror als gesellschaftlicher Kommentar

Was "Alien: Earth" wirklich auszeichnet, ist seine Relevanz für zeitgenössische Ängste. Die Serie spiegelt unsere Befürchtungen über Tech-Giganten, die Kindheit als Testfeld für ihre Experimente nutzen, und stellt die Frage, ob künstliche Intelligenz Rettung oder Untergang bedeutet. Hawley nutzt das Alien-Universum, um über Themen wie Klassenkampf, Unternehmensherrschaft und den Verlust der Menschlichkeit zu reflektieren.

Die Darstellung der Kinder als Versuchskaninchen für technologische Experimente trifft einen besonders empfindlichen Nerv. In einer Zeit, in der wir uns Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf die Entwicklung von Kindern machen, wirkt Kavaliers Bewusstsein-Transfer-Programm wie eine düstere Vorahnung dessen, was kommen könnte.

Ein visionäres Meisterwerk des Science-Fiction-Horrors

"Alien: Earth" beweist, dass das 46 Jahre alte Franchise noch längst nicht am Ende ist. Noah Hawley erschafft eine Serie, die sowohl die Erwartungen der Fans erfüllt als auch völlig neue Wege erkundet. Die Kombination aus erstklassigen Darstellungen, spektakulären praktischen Effekten und tiefgreifenden thematischen Fragen macht "Alien: Earth" zu einem unverzichtbaren Fernseherlebnis.

Die Serie erinnert uns daran, warum die Alien-Saga so langlebig ist: Sie funktioniert als reiner Horror, als Science-Fiction-Spektakel und als gesellschaftskritische Allegorie. In einer Zeit, in der KI-Ängste und Unternehmensherrschaft reale Bedrohungen darstellen, bietet "Alien: Earth" nicht nur großartige Unterhaltung, sondern auch wichtige Denkanstöße.

Hawley beweist einmal mehr, dass die besten Franchise-Erweiterungen nicht einfach das Bekannte wiederholen, sondern es als Ausgangspunkt für völlig neue Geschichten nutzen. "Alien: Earth" ist mehr als nur eine weitere Alien-Geschichte - es ist ein visionäres Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Horror, Science-Fiction und sozialer Kritik meisterhaft verwischt.

📽️ Hinweis zu meinen Reviews: Ich schaue alle Filme in meinem eigenen Heimkino – mit Marantz Cinema 70s Receiver mit Dolby Atmos Simulation, Jamo 7.1 Surround-Sound, einem JVC DLA-X35 Projektor mit einer 3 Meter großen Leinwand und echten Kinosesseln, die das Home Cinema in einen Saal verwandeln. Jede Kritik entsteht also unter Bedingungen, die so nah wie möglich am echten Kinoerlebnis liegen. Wie ich mein Home Cinema aufgebaut habe und warum es für mich das Herz des Filmgenusses ist, erfährst du hier:

Mein Heimkino-Erlebnis

By Jakob Montrasio

By Jakob Montrasio